最新新闻

- 医科建设取得新突破 华南理工免疫学进入国际高水平学科行列 2025-07-14

- 唐洪武校长率队调研走访江西多地企业和中学 2025-07-10

- 纵深推进对口合作 唐洪武校长赴南昌大学调研 2025-07-08

- 精准打击肿瘤新利器 华南理工团队在肿瘤免疫治疗领域取得重要研究进展 2025-07-03

- 关注人工智能时代下的治理体系与广东实践 2025年度中国式现代化与广东实践研讨会举行 2025-06-30

解读世博会上华工元素 媒体见面会推介一校三馆

日期:2010-04-14

|  |

| 媒体见面会现场 | 何镜堂院士介绍中国馆 |

|  |

| 建筑设计研究院副院长韦宏介绍马来西亚馆 | 建筑学院肖毅强教授介绍广东馆 |

|  |

| 建筑设计研究院副院长倪阳接受记者采访 | 郭安娜同学(左)介绍入选世博会小记者情况 |

|  |

| 出席媒体见面会的记者 | 中国馆效果图 |

|  |

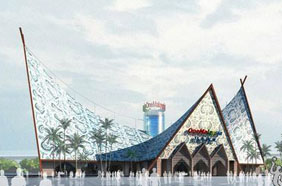

| 马来西亚馆效果图 | 广东馆效果图 |

4月12日,华南理工大学党委宣传部在励吾科技大楼11楼会议室召开媒体见面会,建筑学院院长、中国工程院院士何镜堂率领团队接受了新华社、光明日报、中国青年报、中国教育报、中国国际广播电台等全国31家媒体的采访。

元素一:中国馆——中国特色 时代精神

“红色的选择却是由有略微差别的四种红色组成的,并由上到下通过渐变的手法由深到浅,增加了整个建筑的层次感与空间感。无论近看、远看、中看、白天看、晚上看、阳光下、灯光底下看都有不同的质感变化。”何镜堂院士在媒体见面会上向记者解读了东方之冠的中国元素,揭秘中国馆在中国元素与建筑功能结合、绿色环保和园林设计等方面的“看点”:“最有中国特色的就是通风洞了。建筑上每一层都有31个通风洞,通风洞还被做成了有中国特色的印章,东面就是‘东’字,西面是‘西’字。”

“东方之冠”的构思模仿斗拱,如何通过斗拱传达“力量”又不产生压抑感?为此,何镜堂的助手、建筑设计研究院副院长倪阳决定让中国馆呈华冠高崇之势,通过四组巨柱托起上部展厅,形成21米净高的巨构空间。往前倾斜的倒梯形设计本身就含着一种重力向下的感觉,“想传达一种自信,体现泱泱大国站起来。”倪阳说。

“历史责任感”这是何镜堂院士强调最多的两个字。“以前做的建筑,多是为业界瞩目,只有中国馆,一开始就受到全社会关注,它所承受的历史责任感和象征意义最大,随之而来的还有巨大的压力。”他坦言。为了追求完美,设计团队对每一个细节都精雕细琢。

“中国馆总的效果比设计预想的要好。”何镜堂向现场记者表示。

元素二:马来西亚馆——风情木船 异域魅力

高高的四个尖顶,对应的尖顶间勾勒出一道圆润的新月形曲线,远观像一艘别具风情的木船——这是世博会马来西亚馆的效果图。在距离世博会开幕不足一年的情况下,马来西亚把国家馆的设计任务交给了华工,华工建筑设计研究院副院长韦宏率领团队仅用一个半月时间就完成全部设计,一艘远航的热带风情“木船”赢得了“亚洲魅力所在”的美誉。

华南理工大学建筑设计院副院长韦宏介绍,马来西亚直到2009年6月才开始着手世博会馆项目,由于时间紧迫,他们当时就联络了设计中国馆的华南理工大学建筑设计院,并免掉了招投标程序。

拿到马来西亚旅游局提供的概念设计图后,设计院组织了15人的团队迅速对其进行解构重组,以期设计出能体现马来西亚风情的作品。但他们首先面临的问题是调整建筑高度,因为上海世博会要求场馆的高度不超过24米,而原概念设计的建筑高度达到27米。

韦宏说:“马来西亚馆结构十分复杂,不同于一般的框架结构,而是异形结构工程,当高度变化后,牵一发而动全身,所有的结构都会跟着发生变化。”为解决问题,设计团队的建筑师们不分昼夜地工作,终于在不改变原概念及内部设计的前提下,把高度压缩到了23.85米。在中国建筑专家的努力下,设计方案、完整施工图纸的提交时间大大缩短,最终,从设计到封顶,马来西亚馆仅用了四个月的时间。

据透露,马来西亚馆将在4月底投入试运行,世博会后,这个馆会迁移到海南岛上,继续向世人展示她的风采。

元素三:广东馆——金色骑楼 绿色生活

世博会广东馆2008年就开始正式面向全国范围内招标,在第一轮未找到令各方满意的方案情况下,参加竞标的一家公司邀请华工建筑学院肖毅强教授加入设计团队,肖毅强大胆创新,成功地以“剪纸骑楼”方案夺标。

自从广东馆确定了以“骑楼”作为设计主题以后,许多设计师都在苦苦寻找着不落俗套的设计方案。同样的问题让肖老师带领的团队费尽脑筋。一次,设计团队在做效果图渲染时的一张出错的图样,被肖老师看到,过程图中黑白对比鲜明、虚实相间、镂空图样轻灵通透。一瞬间,他脑海中灵光一闪:“有办法了!”很快,肖毅强团队便拿出了“剪纸骑楼”的方案。

方案设计汲取了传统潮汕剪纸工艺的特征,将骑楼的表面通过简繁结合的形式,描绘的精细而又雅致。灯光从金色金属板的镂空中透射出,整个馆呈现金光闪闪的景象。在第二轮招标会上,肖毅强团队的“剪纸骑楼”效果图刚一露脸,所有的专家顿时感觉“眼睛一亮”。十几个不同领域的专家一致推选该方案为实施方案,连以往公认的一位最苛刻的评审专家也破天荒没提反对意见颔首赞许。

媒体见面会上,一个个生动的故事见证了华工建筑设计人的不凡实力。有记者问道,为什么华工能在世博会上屡屡中标?

“因为我们有一个好的团队!”何镜堂院士微笑着回答,“我们敢于竞争、不怕失败。”

元素四:零碳馆——低碳环保 时尚理念

2005年毕业于华南理工大学,师从何镜堂院士的陈硕,是世博会零碳馆馆长,华工人求真务实、奉献社会的精神在他身上得到完美展现。艺术和设计是他让普通大众接受高科技零碳馆的法宝,他希望每一个进入“零碳馆”的游客理解低碳,接受低碳。为节能减排改变自己的生活习惯。“比如说,我们在零碳馆用饼干做刀叉,吃完饭可以连餐具一起吃掉;用冰块做杯子,里面可以盛放可乐。喝完,这个杯子会融化掉。”

世博零碳馆的建设结合了英国的技术和中国的制造,在此之前,陈硕已经在英国伦敦和中国深圳实行过两个零碳项目,分别是零碳学校和万科零宅。“零碳馆是我国第一个完全采用本土化产品的零碳建筑。我们把英国的技术和图纸拿过来,在中国找生产厂商重新打造。”陈硕说。当然,不是所有的设计都能照搬英国的,比如上海5月-10月的气候比较炎热,世博零碳馆的空调系统是太阳能、风能以及地源热能联合驱动的,房顶上的20多个风帽将新鲜空气输入每个房间,实现换气需要,而地下一根通向黄浦江的小管道能将源源不断的黄浦江水引入馆内,满足制冷需要。

世博后,零碳馆不会拆除,将永久保留下来。

元素五:世博会小记者——青年学子 见证世博

经过严格的选拔,华工08级外国语学院郭安娜同学成功入选世博会注册大学生记者,是广东省仅有的5名入选大学生之一,“作为未来城市建设的主力军,了解城市的现状和发展,当代青年大学生责无旁贷。”

“向大学生传承世博会的理念,引导大学生勇于创新、为时代进步做贡献是我的责任,”郭安娜同学告诉记者,“我将积极参与世博会的报道活动,向世界描述中国走向世博的历程,并将自己所在的华南理工大学和广州市介绍给全世界,让世界为我们骄傲!”(图/梁启华 文/龚华萍)