- 章熙春书记在2025年新生开学典礼上的寄语 2025-09-09

- 唐洪武校长在2025年新生开学典礼上的致辞 2025-09-09

- 开启新“鲤”程 华南理工大学1.5万余名新生来校报到 2025-09-09

- 《现代食品科技》成为第一批被EI收录的中文食品学术期刊 2025-09-05

- 《现代食品科技》成为第一批被EI收录的中文食品学术期刊 2025-09-05

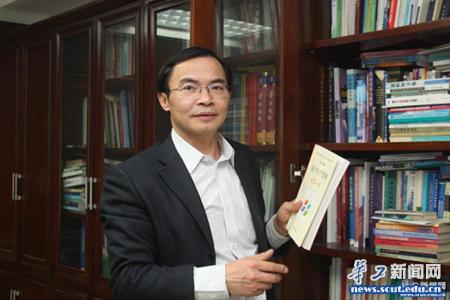

吴宗之介绍安全生产科学领域的成果 |

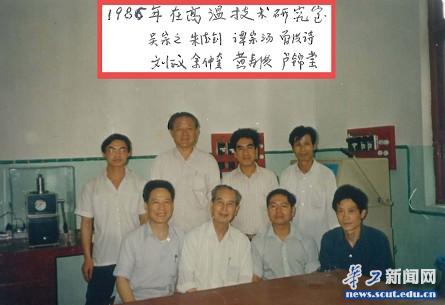

吴宗之(后排左一)读研时和刘正义(前排左一)、余仲奎(前排左二)等老师在一起(图片由刘正义提供) |

吴宗之深入安全生产一线 |

其实,吴宗之年少时的梦想,是做一名救死扶伤的白衣天使,但他没有机会拿到手术刀,没能站在手术台前,而是同预防事故、保护生命的安全事业结下了不解之缘,并视其为一生的事业,以另外一种形式实现了“把脉开方,悬壶济世”的宏愿。

华园,前进的原动力

1979年,吴宗之从安徽来到广州,开始了他长达七年的华园岁月。他本科学的是铸造专业,硕士师从余仲奎教授学习热处理专业,受同宿舍同学的影响,他又开始准备液压系统控制的博士报考。七年学习三门专业,让他的生活分外充实。

每天早上六点起床后,他就围着西湖跑5圈,读读英语,然后吃早餐,下午有空还在宿舍练练哑铃。风雨无阻,连续七年,这种生活虽然略显单调,但并不封闭,在大二的时候,他又通过歌德学院,学习了德语,观察外面的世界。

忆及大学岁月,吴宗之笑着说:“我就像一个机器人,全身心地投入学习,同学们说我‘连走路都是走正步’。”曾经教过他“电子显微分析”的刘正义老师对他记忆犹新,“这是一个学习刻苦,成绩优秀的学生!”在实验课上,刘正义经常看到他在暗房里耐心地冲洗照片。

“华园的这七年,对我知识的积累、思想的形成、体魄的锻炼,都起到了不可替代的作用。我今天能略有所成,都归功于此。”吴宗之说,余仲奎教授在“太阳能”选题上的前瞻性让他钦佩,刘正义老师手把手地教如何识别“金相”让他感动,连实验室暗房师傅的话语也让他深受启发……

冲洗照片对年轻人来讲,是个需要很大耐心才能掌握的技巧。暗房师傅常常要求他们静下心来,不停地重复相关的操作。这让吴宗之想起了“十万次定律”,也让他领悟到,人生短暂,如果能把一件事做好就很不容易了,平凡之所以能够伟大,就在于不断坚持,臻于至善。

所有着一些,都让吴宗之对华南理工大学的教育背景充满自豪,在此后的岁月中,每当他遇到困难,他总是扪心自问:“我的大学不比别人的差,为什么我不能克服这些难题?”华南理工,已经成为了他“前进的原动力”!

现在,吴宗之时时关注母校发展,在工作之余,他曾回到母校为师弟师妹们授业解惑。吴宗之结合自身的深造和工作经历,详细阐述了如何高效地学习、工作、进行科研创新,如何在遇到问题、解决问题的过程中成长,进而一步步走向成功。与此同时,他还担任华南理工大学的兼职教授,促进了学校安全学科的建设。

中国安全生产研究的拓荒者

1989年,吴宗之在博士毕业后,来到原劳动部劳动保护研究所工作,从事重大事故预防、重大危险源辨识评价、安全管理等课题的研究,开始了“找敌人”的生涯。

在吴宗之看来,危险源辨识评价好比是 “敌人”,做事故预防工作就如同行军打仗,首先要知道敌人——危险源在哪里,就是辨识危险,其次才是评价危险,再次是分级、分类地管理、监控和打击危险,最后就是应急救援预案。

善战者无赫赫之功。吴宗之一直提倡在安全界建立“瞄准文化”,找出潜在威胁,防患于未然。吴宗之对中国安全预防工作充满了忧患意识,他提了一个任何人都极不愿意做的假想:假如1995年日本阪神地震发生在中国,会造成什么样的后果?日本死亡人数少得让安全界称其为“经典”,这主要得益于日本早就建立了一套全社会的安全系统。而在“非典”之前,国内许多人甚至不知应急预案为何物。

终日乾乾,夕惕若厉。二十多年来,吴宗之全身心投入到安全生产科学研究领域,编著出版了我国生产安全领域第一部事故应急预案著作、我国第一部职业安全健康管理体系培训教材……填补了多项国内空白,推动了相关法律的制定和“一案三制”全国应急预案体系的形成,为和谐社会建设做出了贡献。

对于他们的工作,曾任中国科学院院长的白春礼当时给了这样的评价:“针对当前我国各个领域重大安全事故频发且严重的现实,我国科学家提出一套适合中国国情的重大工业事故预防控制体系技术思想,以及重大危险源辨识、评价、分级管理、控制和制定工厂选址、城市土地使用安全规划政策,建立应急援助体系的技术方法,开发了重大危险源监控与监管方面的一系列核心技术。该技术成果的应用,将有效地遏制重大安全事故的发生,对创造安全、卫生、无害的良好社会环境,构建社会主义和谐社会具有十分重大的作用。”

“安全是相对的,风险是永存的,事故伤害是可以预防的。”吴宗之认为,安全只有起点,没有终点,我国经济快速发展过程中重大事故频繁发生,造成了人的生命财产的巨大损失和不良的社会影响,为扭转安全生产形势严峻的局面,建立安全生产长效机制,必须充分依靠安全科学技术,发挥安全科学技术第一生产力的作用,加强跨学科合作研究,坚持预防为主,源头控制,综合治理。

只要不累就工作

吴宗之曾参与了多次重大事故的调查分析工作,如三峡工程“9•3”特大事故、哈尔滨“3•14”特大事故等。

对于事故场面和情景,他难以忘记。消逝的生命,破损的设备,坍塌的房屋,人非草木,孰能无情?悲愤,伤痛,除了情感上的震撼以外,带给吴宗之更多的是内心的歉疚和一种理性的思考:我们的预防工作没有做好,没有到位。面对一起起事故,面对全社会对于安全的期望,再不努力,心何以安? “朝九晚五对我们来说不存在,只要不累就工作。”

安全科技人才缺乏,也让吴宗之忧心忡忡:不是缺一个两个啊,而是缺成千上万!面对频频出现的煤难事故,他曾经直言不讳地说:“一群不懂安全知识的管理人员,带着一群没有安全意识的临时工,矿难肯定少不了。”为了培养更多的安全专业急需的人才,他同时兼任南开大学、北京科技大学、中国矿业大学等高校的博士生导师。

与此同时,在通过学术研究、法制建设推动安全工作的同时,他也在思考运用市场化的力量,从个人层面推广安全观念。他站在位居第20层楼的办公室里,指着他们最新开发的高楼逃生器,颇为苦恼地说:“作为一个科研工作者,我总习惯把十分的成绩说成七分。如果做一个董事长,是不是应当转换角色呢?”

他挥了挥手,似乎赶走了所有的困惑,滔滔不绝地向我们介绍他的安全产品,渐渐进入董事长的角色——或许,他的“前进原动力”又发挥了作用。

科研、教学、管理,吴宗之的日子繁忙,但精力却十分充沛。他说:“我身体很好,多亏了大学时打下的好底子。”

【建设者】吴宗之,男,1963年3月出生,安徽宿松人,工学博士,研究员。1983年本科毕业于华南理工大学铸造专业,1986年硕士毕业于华南理工大学热处理专业,现任中国安全生产科学研究院院长。

(文/王丹平 祝和平 党委宣传部 视频/卢庆雷 党委宣传部)