- 微生物学跻身ESI学科前1% 华南理工大学ESI学科增至18个 2025-09-12

- 章熙春书记在2025年新生开学典礼上的寄语 2025-09-09

- 唐洪武校长在2025年新生开学典礼上的致辞 2025-09-09

- 开启新“鲤”程 华南理工大学1.5万余名新生来校报到 2025-09-09

- 《现代食品科技》成为第一批被EI收录的中文食品学术期刊 2025-09-05

【建设者第169期】朱江洪,1945年11月出生于珠海,1970年毕业于华南工学院(1988年更名为华南理工大学)机械系,分配到广西百色矿山机械厂,后任厂长。1988年,朱江洪从百色调回到故乡珠海。1992年,格力电器公司组建,他出任总经理,2001年4月至2012年5月任格力电气公司董事长。2000年,朱江洪被党中央、国务院授予“全国劳动模范”荣誉称号,并先后被华南理工大学、西北大学聘为客座教授。

他是“文革”前考上大学的天之骄子,有着光明的前途,却在临近毕业时被打为 “黑五类”而发配边疆。

在边疆辛苦打拼18年,从技术员干到厂长,终于拨云见日,成功实现绝地反击,他却放弃一切重新开始。

年近半百再创业,他把一个濒临破产的小厂发展成为世界知名企业,让格力之名变得家喻户晓。朱江洪,从发配边疆到成为中国家电钜子,一波三折的人生历程,充满了太多的传奇!

求学:知识改变命运

上世纪50年代开始,近百万大陆居民跨过边境线偷渡到港澳,到60年代更是达到一个高潮,如“大军南下,来势汹汹”,史称“大逃港”。靠近这两地的居民凭借近水楼台之势,更是十室九空。家住珠海拱北的朱江洪,就亲身感受到了这种变化:小学的同学到高中时,竟然只剩寥寥几人。

华南工学院机械工程系热处理专业70届毕业照(中排右六为朱江洪)

面对花花世界的诱惑,与澳门近在咫尺的朱江洪无动于衷。因为他的心中有一个梦想,那就是努力学习考上大学;他怀着一个朴素的信念,相信知识改变命运。正是这种信念,朱江洪一次次拒绝了小伙伴们的出走建议。

作为一个菜农之子,朱江洪是幸运的。1965年,他赶上了“文革”前高考的末班车,考上了华南工学院,享受了梦想成功的喜悦。五年的大学生活,让朱江洪成长为一个标准的“理工男”。对技术的追求,学习的能力,吃苦的精神,这些大学时代形成的品质,此后伴随了他整个创业过程。

对母校的认可也促使朱江洪在多年以后,把子女送到华南理工大学学习,使得夫妻儿女一家四口都成为华工校友。他本人也成为华南理工的客座教授,经常回校和学子们分享创业创新和为人处世的经验。

但当时在大学,他却充满了彷徨。“1966年‘文革’爆发后,大学的教学受到极大干扰。大学的后两年,我们基本上都是在各种‘串联’中度过的,浪费了很多专业学习的时间。当然,也锻炼了与各种人打交道的能力,以及艰苦奋斗的精神。”在参加各种运动之余,笃信知识改变命运的朱江洪心中,却满怀着本领恐慌,晚上抽空自学各种专业知识。

朱江洪的同班同学、华南理工大学退休教师李伯林回忆说,他们班比较幸运,接受了两段比较完整的大学教育,专业水平都很强。一段是入学后的那段基础教育,持续到1966年文革爆发,包括华南工学院在内的全国大学停课为止;第二段是1968年在当时的广东省柴油机厂复课,虽然受极左思潮影响,不准做实验,但华工老师仍偷偷把实验仪器带进厂,让同学们观察金相。

对于他们的班长朱江洪,李伯林至今记忆犹新:“他为人正派,组织能力强,综合素质强,放在哪里都能发光。”他告诉了我们一件朱江洪的趣事,朱的字好,遇到写标语,大家都把它交给朱执笔,久而久之,朱江洪的书法就练出来了。后来,连广为流传的格力商标,都是由朱江洪亲笔书写的。

在时代的浪潮面前,个体的命运是如此脆弱。在史无前例的文化革命中,朱江洪在毕业前,父亲被打为“现行反革命”。1970年,曾经“又红又专”的朱江洪,作为“黑五类”在毕业后被发配边疆。

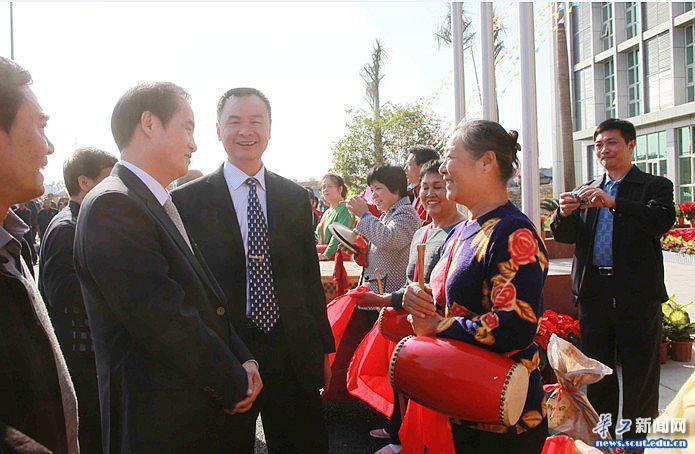

2010年朱江洪回百矿看望老职工

温家宝总理勉励格力永远保持领先地位

谪迁:吃亏是一种投资

“我以广州为圆心,在地图上一圈圈地向外找,最终在靠近中越边境的地方找到了百色。”与大城市无缘的朱江洪,心中充满了苦涩,踏上了西进之路。

经受如此打击,朱江洪也曾有过片刻的犹豫,他想到了在境外生活得很滋润的小伙伴。“我不禁扪心自问,当初的选择是错误的吗?知识不能改变命运吗?”25岁的朱江洪没有犹豫太长时间,他很快驱除了心中的软弱和动摇,准备直面这全新的生活。

很快,他发现生活并没有相像中那么糟糕。在百色,他结识了一群同样成分不好,发配到边疆的华工毕业生,并找到了自己的人生伴侣。更重要的是,能吃饱饭。与物资匮乏的大城市相比,偶尔甚至能沾上荤腥。“大学期间经常下乡进厂,劳动繁重,食物贫乏。想象一下,只要能吃饱饭,还有什么困难克服不了啊?”

在厂里,朱江洪重活、累活、脏活抢着干,虚心向工人请教。他把这种甘于吃亏的精神总结为“吃亏是一种投资”。摸爬滚打,车刨钻铣,几年下来,朱江洪练就了一身本领。

有一个小机件,一圈要钻9个直径1.5毫米的孔,孔矩不能超过头发丝的一半,他竟然一次做出来。这事让革委会主任知道了。不久,他被提拔为副连长,也就是车间副主任。

过硬地本领,让朱江洪充满了底气。一个身为四级工的刺头工人,不服从管教。“我直接动手做给他看,如果不懂,他就会欺负你。”他告诉记者,现在的大学生普遍有个缺点,不愿意下车间,总觉得低人一等。“书本知识和实践之间是有差距的,我一有空就去车间,掌握实际知识,心里很踏实。”

父亲“反革命”,儿子只能当副手:生产科不行了,调生产科当副科长;质检科不行了,上质检科当副科长;开发新产品,又派他到技术科当副科长……直至全面拔乱反正,1981年朱江洪才被任命为技术科科长。

1982年企业濒临崩溃,朱江洪临危受命,以全票当选为厂长。当了5 年厂长,百色矿山机械厂产值超3000万,利润超80万,一跃而为全国同行业“大哥大”。

创新:技术为王

1988年,朱江洪回到故乡珠海,进入当时的特区工业发展总公司,担任下属的冠雄塑胶工业公司总经理,后兼任海利空调器厂厂长。 管理:双手各拿一把刀 大企业掌舵人的领导风格一般都比较鲜明,但朱江洪给外界的印象却比较模糊。一个网上调查曾显示,37.66%的人认为他是“老虎型”,即充满自信、竞争心强、有决断力;35.06%的人认为他是“考拉型” ,意为平易近人、敦厚可靠、强调和谐合作。 厚德尚学,自强不息,务实创新,追求卓越,朱江洪用自己的亲身经历,生动诠释了华南理工大学精神。母校的发展也时时挂在他的心头,校庆期间朱江洪专程返校向师生们讲述自己的创业故事,激励华南理工学子们刻苦钻研、锐意进取,为科技创新和民族发展贡献力量。现场师生们无不被他执着坚毅的信念所打动。

刚把冠雄扭亏为盈,又要接受一个包袱。朱江洪并不愿意:“我是学机械的,搞注塑就很吃亏,搞电子会更吃力。”最后,总公司祭出“组织原则”的法宝,朱江洪才勉为其难。

自学高分子,加上自学电子,朱江洪并不是太担心。“在学校里打了几年底子,我觉得学什么都很方便。”有一次,他们接收了澳门的订单,生产玩具电视机,但塑料怎么也加工不了,技术员束手无策。

朱江洪观察了塑料的断截面,发现外圈为白,内层颜色不变。他结合自学的知识——白代表硬,猜想可能是冷却时间不够。经过实验,发现猜想正确,时间延长两秒就可以解决问题。

技术人员都服了这个自称为“门外汉”的领导。提及往事,朱江洪颇为感慨地说:“科技创新既神秘又不神秘,只要了解规律就不难。”他把这个规律称为“科技创新三部曲”:一是观察,认真审视,不遗死角,了解本质,由此及彼找联系;二是灵感,要善于联想、敢于猜想、提出设想,“想又不犯法”,胡思乱想也比不想好;三是实验,把梦想变为现实,需要反复实验。

朱江洪说,在冠雄和海利的基础上,1992年格力电器公司组建。格力之所以能够迅速崛起,就在于重要关头有产品推出。其创新过程,也符合这个规律。

一次,朱江洪在美国某机场看到自助饮料机上的弧形灯箱很漂亮,回国后便尝试将灯箱嫁接到空调柜机上,结果新产品一炮而红,让格力在创建初期得以顽强生存下来。U系列超薄空调、智能除霜空调等都是经历了这样一个过程,他认为,“科技创新,得其法就是一张纸,一捅就破;不得其法就是一张铁板,撞得头破血流。”

或许是“理工男”出身,朱江洪对技术的要求达到一个苛刻的程度,外界甚至以“技术偏执狂”为之冠名。他常说:“一个没有脊梁的人永远挺不起腰,一个没有核心技术的企业永远没有脊梁。”

朱江洪掌舵格力期间,建成了全球规模最大的专业空调研发中心,无论数量、规模还是技术水平都处于世界领先地位;此外,还建立了规模庞大的制冷技术研究院,空调品种规格之多、品类之盛居全球之首;每年投入技术研发的资金都超过销售收入的3%,成为中国空调业界技术投入费用最高的企业。

朱江洪下车间强化质量管理

朱江洪回校做讲座

这个小范围的调查可能反映了部分真实。从百色到珠海,先后有三个企业的一把手被朱江洪反超,甘愿担任副手。朱江洪和他们合作得都很好。他个人对财政和人事这些抓得不是很紧,但对于产品质量,朱江洪却又表现得“心狠手辣”。

在技术、营销和服务等诸多要素中,朱江洪一直觉得技术应当占据最优先的地位,而质量却是反映技术先进与否的一个重要指标。他认为,一个品牌,消费者最看重的是质量、安全和可靠性,“对质量管理的仁慈就是对消费者的残忍。”

1995年,朱江洪到意大利考察,遇到一个客户抱怨格力空调噪音大,要退机。打开一看,原来是空调外壳里的一块小海绵没有贴好。对于这种能够办好,却缺乏严谨的工业精神而办砸,朱江洪是深恶痛绝的。

尽管当时空调可以说是供不应求,他还是下令开始整顿质量。公司制定“总经理12条禁令”,员工只要违犯其中的任何一条,就坚决“炒鱿鱼”。他把一柄大锤挂在质控部门口,以示警醒和提升产品质量的决心。

由于对质量的要求几近苛刻,所以朱江洪有了一个“质量宪兵队队长”的外号。当广州一家外企老总向朱江洪讨教管理方法时,朱江洪向对方支招:“管理就得严,左手拿一把刀,右手也得拿一把刀。”

工科教育背景的严谨,在朱江洪身上表现得淋漓尽致。他对工业化管理的要求是:“严格制度、严瑾要求、严肃工艺、严厉标准、严密服务、严明教育、严正考核、严重处罚。”在他看来,任何放松质量的做法,都是缺乏长久经营意识的短期行为。

在担任格力电器董事长时,朱江洪说要把格力空调打造成真正的世界名牌,空调业的百年老店。但在采访中,朱江洪却说,他更看好民营企业的发展前景,因为民营企业“可以选择接班人,延续发展战略。”

讲学之余,一些社会团体还纷纷邀请他担任会长或顾问。经过慎重考虑,朱江洪准备担任即将成立的广东省品牌发展促进会会长。他觉得包括格力在内,中国还没有一个世界性的一流品牌,中国消费者只能买外国二、三流的品牌,导致大量财富外流,中国企业由于利润减少,对技术的投入也减少,正陷入恶性循环当中。朱江洪希望广东这个世界工厂里,能够尽快培育一批世界品牌。(文/王丹平 祝和平 视频/吴夏曦)