- 共赴全球百强大学攻坚路 学校召开第十届教代会、第十六届工代会第三次会议 2025-12-02

- 教育部副部长任友群调研华南理工大学 2025-12-01

- 全省首位!华南理工再获广东省科学技术奖40项 2025-11-28

- 《中国教育报》头版报道华南理工大学在地国际化办学成果 2025-11-25

- 华南理工大学核磁中心落成 高效赋能多学科交叉研究 2025-11-21

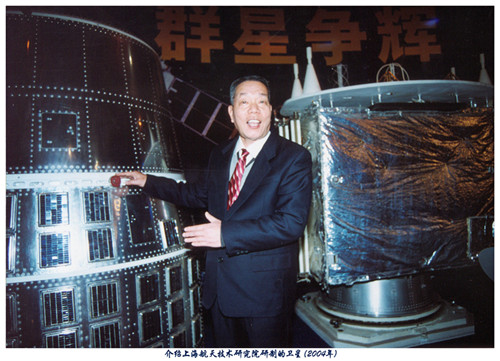

【简介】孟执中,男,1934年出生于浙江杭州。1956年毕业于华南工学院(现华南理工大学)电讯系。1958年起在苏联科学院自动学及运动学研究所进修两年。1979年起主持我国第一颗“风云一号”气象卫星的研制。1988年、1990年“风云一号”A、B星二次发射成功,使我国成为继美、苏后第三个研制成功太阳同步轨道气象卫星的国家。1999年5月“风云一号”C星发射成功,达到国际先进水平。2002年5月15日,“风云一号”D星成功发射,运行良好,该星至今还在正常运行。1999年起主持新一代气象卫星“风云三号”的研制工作。曾获国家科技进步一等奖、二等奖和多项省部级科技奖。2002年获何梁何利基金科学与技术进步奖。2003年当选为中国工程院院士。

平淡但不平凡,这是孟执中给别人的第一印象。他会常常穿着普通的衬衫长裤,像一位朴实的工人,谁能想到他为祖国的航天事业创造了辉煌?确实,孟执中就是这样一位为“风云”卫星艰苦奋斗了一生的老人,他是浩瀚宇宙的探路者,是翱翔风云的挑战者。

厚积,而后展风云之志

小时候,孟执中同大多数小孩一样比较顽皮。但是上了中学后,学习地理,看到侵略中国的日本,在地图上只像一条小蚕虫,而中国却像一片硕大的桑叶,孟执中非常不解“为什么?”“凭什么?”“因为日本的工业和科学技术比中国强,所以小虫才会蚕食桑叶。”历史老师的一句话使孟执中决定了自己一生的志愿: 学工科!为发展中国的科学技术贡献自己的力量。

正是如此风云之志,使得孟执中在今后的学习中刻苦努力,在高中三年中学习成绩总是名列前茅。1952年,孟执中以优异的成绩考入武汉大学电机系,一年后由于院系调整进入当时的华南工学院深造,主修无线电广播及通讯专业。进入华工后,孟执中更是废寝忘食地学习,他最爱去的就是图书馆,常常一泡就是一天。在华工三年,他就获得了三年的三好学生,在学习之余,他还非常热心地帮助其他基础薄弱的同学。孟执中不仅成绩优异,还积极参加各项体育活动,在田径方面拿了不少奖。另外,孟执中在大学期间就成为了共产党员,当时年级里只有两个党员,孟执中就是其中之一,说到这时,孟执中一脸的自豪。

1960 年后,孟执中回国参加工作,尽管当时条件非常艰苦,但不论在什么地方,从事什么工作,受到多大委屈,他首先想到的是“决不能辜负党和国家对自己的培养”。在困难面前,他总是以饱满的热情,勤恳踏实地工作着。

出生医学世家、主修无线电通讯的孟执中似乎与卫星没有任何联系。1965年,中央提出要研制中国自己的人造卫星,从苏联进修自动控制专业回来的孟执中,参加了卫星地面控制网的研制。数据处理、轨道测量、卫星遥控,他说自己那时的工作还算“专业对口”。1969年到上海,周恩来总理提出要搞中国人自己的气象卫星。孟执中的命运就此改变。他受命到上海参与气象卫星系统研发。自那以后,他生命中的每一天都围绕着气象卫星打转。

虽然孟执中下半辈子的工作和专业完全不对口,但他告诉我们:在大学期间,学习知识一定要脚踏实地,切莫好高骛远,基础知识的学习尤为重要,更要注重学习能力的培养。正是因为在华工“厚重”的知识积累,孟执中才能在此后的学习工作中一展凌云之志。

历坎坷,平息卫星风云

1979年,孟执中正式主持起我国第一颗“风云一号”气象卫星的研制,随之坎坷的研制征途也就开始了。

在设计和制造“风云一号”卫星的过程中遇到的艰辛与困难数不胜数。第一颗“风云一号”卫星在发射前几个小时出了故障,出现了半导体栓锁现象。孟执中和他的同事们连忙爬上离地面几十米高的塔架上为“风云一号”做了一次难忘的手术,最让孟执中他们难以面对的是,中央首长一次次打来电话,询问卫星发射的进展。每次讲到这一段经历时,他用的几乎都是那句让听者难忘的话:“我当时站在塔架上,那份难堪和窘迫,真想从塔架上跳下去。”尽管后来经过紧急维修成功发射,但它在天上运行了39天就不幸夭折了。

有了第一次的教训,在第二颗风云卫星研制时,孟执中与研究人员在卫星的关键设备上增加了备份。试验队长期驻守基地,对卫星实行长时间跟踪。小心加谨慎,但意外还是发生了。那年的春节,孟执中和基地参谋长望着面露疲惫的发射队队员们,心一软:大家分批回家过年。年三十那天晚上跟踪少进行一次,大家吃个团圆饭。也是老天捉弄人,年三十21时,北京气象卫星地面站发现卫星云图发生扭曲,卫星不停地滚动。又是控制系统出了问题!留守在基地的孟执中和发射队队员们,实行了紧急救助,控制系统负责人也连夜从上海赶到基地。于是一场世界航天史上没有先例的75天卫星地面大营救行动开始了。最终,第二颗“风云”卫星被抢救了过来,但是,它的寿命已没有预期的那么长了。

1993年,C星研制启动在即,而孟执中已近退休年龄,远在美国、事业有成的两个儿子,多次劝说父亲按时退休:“您在重大压力下工作几十年,拼搏几十年,国家科技进步奖、国防重大科技成果奖、上海市、航天部的大奖都得过了,您此生足矣,晚年也该喘口气、享享清闲了。”

不是没有想过退休,健康状况欠佳的孟执中何尝不想卸下压在肩头已多年的千斤重担,轻轻松松与妻儿孙辈共享天伦。然而,A星的夭折,B星的短寿,就此定格为他永远的遗憾。孟执中岂肯“善罢甘休”!

经过两次挫折,航天“上海队”不可避免地有些士气低落,此时此地,作为久经沙场的领衔人、主心骨,孟执中能退吗?他最终还是选择了压力。

1994年1月,当孟执中结束美国探亲返回上海时,正值航天队伍最不稳定的时候。在“风云一号”卫星初样研制动员会上,孟执中动情地说:“在我退休回家之前,一定要搞出一个圆满的结果,给国家、人民和支持我们航天事业的人们一个完美的交代。”在研制“风云一号”卫星家族第三颗星的过程中,孟执中一直实践着自己的诺言。为了这个“老三”,孟执中不顾因多次胃出血而孱弱的身体,在基地一待就是3个月。为了照顾孟执中的身体,局领导特意将孟执中的夫人从美国请回,并破例安排她在基地照顾孟执中的起居。看到丈夫那种忘我工作的神情,妻子李珊真切感到:“为了‘风云一号’卫星,老孟真是拼了!”皇天不负有心人,第三颗“风云一号”卫星终于翱翔于天外,并正常运作了7年多,达到国际先进水平。

在“风云一号”C星取得圆满成功后,远在国外的亲人们很希望孟执中夫妇能前往团聚,安度晚年,但他实在是割舍不下为之奋斗一生的航天事业。他是多么希望“风云一号”卫星能“尽善尽美”,于是又继续担任了“风云一号”D星的总设计师。卫星绕着地球转了7年,孟执中却绕着卫星转了几十年啊!

不经历风雨,怎能见彩虹?这正是孟执中设计“风云”卫星的真实写照。坎坷并不可怕,可怕的是在坎坷面前退缩。正是孟执中这种迎难而上的精神,使他的航天事业在风起云涌后迎来一片灿烂的彩霞。

风云作伴 遨游苍穹

作为老孟的同行和伴侣,李珊完全能描绘出老孟的心情。从1983年开始,孟执中担任“风云一号”卫星的总设计师,20余载卧薪尝胆,如今“风云一号”C星获得国家级科技进步一等奖,老孟怎能不高兴?经历风雨,才知道彩虹的绚丽;经历万千次挫折,才品尝得出胜利的甘甜。作为中国航天发展历史的见证人,看到如今的C星远远超出设计寿命,个别性能指标甚至超过美国第4代最先进的NOAA15卫星,老孟怎能不高兴?

李珊回忆道,当年他俩一同投身航天事业,时值国家百废待兴,科研经费有限,每次进场发射,科研人员都要自备干粮、咸菜……经费拮据导致研发周期延长,七八载方能出一个型号,科技人员有劲使不上,心里那个急啊!看如今,国运昌盛,我国航天事业已跻身世界航天大国之林,迎来大发展的机遇。广大航天科技人员事业有干头、有奔头,这样的好时代,怎会没有好心情?

打开孟执中院士的相册,大多是他与年轻人一起工作的照片。他是年轻人的主心骨,年轻人也特别喜欢和他在一起。在研制工作中,孟执中总能在许多关键技术问题上果断地拿主意、做决策,同时将技术毫无保留地传给年轻人,目的就是为了让年轻人少走些弯路。

上海卫星工程研究所党委书记郭建伟在谈起孟院士时非常感慨,说孟院士不仅给上海卫星工程研究所培养出了许多科技骨干,而且还把老航天人无私奉献的精神传给了年轻人。2004年董瑶海被评为“上海市十大科技精英”,2006年作为卫星领域的代表又获上海特殊人才奖。每当他获奖的时候,总会在心里感激孟院士对他的精心培养。孟执中这个好师长,通过风云一号气象卫星的研制过程,带出了一支技艺高超、品德优良的队伍。

孟执中不仅要求自己严谨务实,而且谦虚好学。《新民晚报》曾刊登过孟执中学电脑的故事。前几年,他带上老花眼镜,开始学计算机。碰到问题他就向年轻同事求教。至今杨之浩仍记得孟执中学电脑的情景。杨之浩从“风云一号”C星开始当上孟执中的“徒弟”,自然与他接触得比较多。他说:“一开始孟院士问的真的是很基础的问题。有时我想,如果我在孟院士这个地位,这些问题可能还问不出口呢。”现在,孟执中已经基本掌握了计算机编程知识,他说要经常上网查国外卫星的资料。“所谓‘人近七十学吹打’,我真的觉得很感动。” 杨之浩坦诚地说。

孟执中严谨务实的科学态度也常让许多年轻人感叹。在“风云一号”C星的研制过程中,孟执中的压力非常大。方案设计的时候,C星用的是磁带记录器,可几次试验,单机一直有问题。后来科技进步了,有一种叫做固态记录器的设备出现。该不该拿新设备替换旧设备,这个抉择落到了孟执中的头上。如果换了,那就是中国卫星界第一个“吃螃蟹”的。新设备是否可靠、和其他系统是否匹配都是问题。当时反对的人很多,大家都觉得风险太大,经过几个月的试验和反复考虑,孟执中决定:换!现在看来这个决策是非常正确的。

1999年“风云一号”C星发射成功后,孟执中病倒了,开刀做了手术。住院期间他还是闲不住,时不时就打电话询问D星的进展。而设计师、技术人员们有什么问题,也都到病房里来研究,把病房变成了办公室。

执着风云 云淡风轻

2003年,孟执中被选为中国工程院院士,大家都为他高兴,亲人们也想为他庆祝一番。但孟执中没有收获名利后的激动,有的只是谦逊和淡定,依旧是那么平静,并诚恳地说,自己所取得的一点点成绩,都与领导的关怀、同事们的支持和老专家的培养分不开,是航天事业造就了他,是无法割舍的航天情激励着他。趁一家人难得聚在一起的时机,孟执中高兴地说:“我来哼一段京剧,权当是庆祝吧!”“为国家秉忠心,食君禄,报皇恩,昼夜奔忙……”他唱得是那么的投入。

孟执中已经为祖国的航天事业贡献了自己的青春,但已是七旬老人的孟执中仍不减对航天事业的热忱,依然每天会去航天研究院帮助新人。

毕业50余载的孟执中校友也曾回到母校华南理工大学,前学校校长、校友总会会长李元元,学校党委副书记、校友总会常务副会长刘琪瑾率科技处、公共关系处、电信学院负责人会见孟执中校友,校领导与校友茶话座谈共叙母校情怀。孟执中校友感谢校领导的热情接待,回忆在华工学习的美好回忆,对华工发展取得的成绩给予了高度评价,并希望母校能传承历史,抓住机遇,稳步发展。

也正是由于像孟执中这样一代代优秀的华工人在时代的浪潮中承前启后,开创未来,华工才会有辉煌的昨天,繁华的今天,精彩的明天。

作者:何楚佳 刘乐

注:本文是根据《访诸暨籍院士、风云一号卫星总设计师孟执中》、《记者除夕寻访风云一号总设计师孟执中》、《孟执中情洒“风云”意切切》、《风云人生---记“风云一号”、“风云三号”卫星总设计师,中国工程院院士孟执中校友》等文章整理而成。