- 黄楚平到华南理工大学讲授思政课并调研 2026-01-14

- 华南理工大学入选全国首批高等教育综合改革试点高校 2026-01-12

- 华南理工大学获批国家药监局监管科学创新研究基地 2026-01-07

- 潮平岸阔 扬帆划桨 我们终将抵达光辉的彼岸——华南理工大学2026年新年贺词 2025-12-31

- 校领导带队赴渝访企拓岗 校地校企校友资源整合联动 2025-12-30

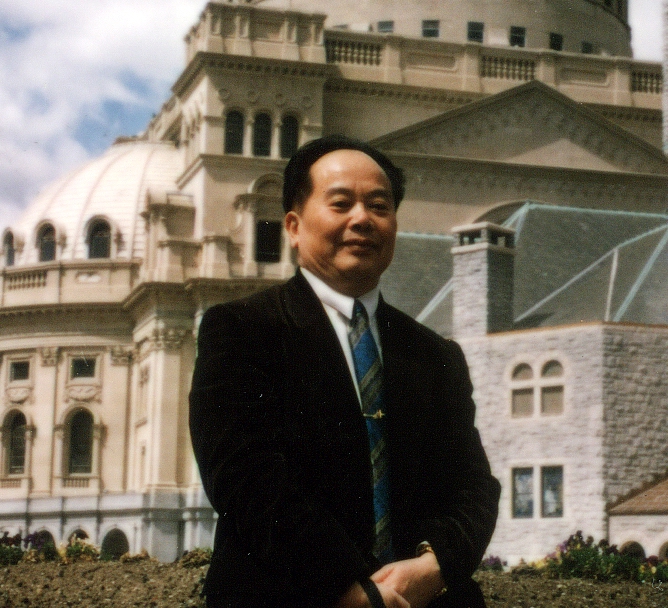

华丽的低调坚持的人生

——访原广东省电子工业局副局长李易校友

【人物名片】李易,男,1938年出生,广东省电子工业局原副局长,1958年考进华南工学院(现华南理工大学)工程物理系半导体专业,读完一年级后被学校调任团专职干部。1960年学校组建自动控制系,李易负责该系学生工作。1961年因该系调整,李易要求回归学习岗位,就读自动控制专业。1964年毕业后受中央组织部选调,安排往湖南参加“四清”运动。1967年年底回到广东。1968年初分配到曙光无线电厂工作。1979年7月调进华工无线电与自动控制研究所,随后获得自动控制专业讲师职称,任自动化系党总支副书记。1983年年底调入广东省委组织部任职。1991年年底任广东省电子工业局副局长,至1999年上半年退休。

他,有着不幸的童年,艰苦的环境练就了坚毅无比的性格;

他,有着朴实的美德,严于律己、宽以待人;

他,有着坚定的信仰,听从党的召唤,服从党的安排;

他,有着绝对的低调,默默付出、永不忘本,却抒写了一段励志的传奇!

他,便是我们此次的访谈对象——李易。

李易出生在20世纪30年代末期,经历过抗日战争的岁月,也见证了新中国的诞生,体会过新中国最穷苦时期的日子,也在青春韶华之年投身新中国建设,陪伴着自己的祖国由弱到强蜕变成长……

从李定心到易履裘—童年的流浪路

1938年,在这个举国都不太平的年代,李易来到了这个世界。这个一出生就体弱多病的孩子,在算命先生的建议下,被取名为李定心,寓意为安定放心。但是,出生在那个年代的一个贫困家庭,注定了他的童年不会安定。

他在家排行老二,上有一个姐姐,下有一个妹妹,姐姐因为家中生计艰难,4岁就被卖到百里之外当童养媳,在大伯的儿子被抓壮丁后,他成了家中唯一的男孩。战乱、贫困与饥荒让从小就体弱多病的李易瘦骨嶙峋,而妹妹在出生没有多久就活活饿死了。“那个时候我还小,但是这么多年来一直清楚地记得,妹妹小小的尸体蜷缩在小竹篓里,父亲扛着锄头、挑着竹篓去山坡上埋掉妹妹的背影……”说到此时,李易的眼眶已经禁不住泪水,说不出话来。

在李易5岁那年,日本鬼子占领了广州、汕头,家乡的饥荒十分严重,为了生存,父亲决定带着全家向相对地广人少的江西逃荒。

谁也没料到这次逃荒对于李易的人生却是一个重大的转折。

逃荒路上,饥民的各种惨状在李易小小的脑袋中留下了非常深刻的印象,逃至平远境内时,父亲也不幸患上了非常严重的水肿。万般无奈之下,为了不让一家三口活活饿死,为也了筹钱给父亲治病调理,李易和母亲一起被卖到了一户没有子嗣的易姓单身汉家中,名字也从李定心改为易履裘,叫履裘的原因简单而直接—就是希望以后有鞋子、衣服穿。但是,父亲在贫病交迫下不久还是早逝了。

坚持,坚持,再坚持—不懈的求学路

在养父家里的日子依然很艰苦,不过让李易开心的是他终于有了念书的机会。但是那个时候的小学只有四个年级,李易念完四年级后便失学在家放牛了,一直到1950年全国开始实行给穷苦孩子免费上小学的政策,才正式进人高小,开始了他的学习生涯。

李易在学习意识上表现得格外成熟,他比任何人都珍惜这个来之不易的读书机会。农村刚刚解放,生活仍很艰苦,遇上三荒四月,家中的粮食难以为继。厨房的师傅看到李易饿得面黄肌瘦,十分同情,常常把老师吃剩的残余饭菜集中起来,让他充饥。凭借着自己的努力与坚持,他最终成功考上县城里的重点中学—平远中学。

考上中学后,学费却成了家中的一大难题。为了让李易上学,小学的校长和老师动员养父杀掉家中一头还没长大的小猪,走村串巷地卖给农户,没有现钱的农户就先赊欠着,好不容易才筹到部分学费,不足的部分由在平远中学任教的两位同乡老师帮忙担保,开学后申请到助学金再补交给学校,而后的每年也都是如此。

平远中学离李易的家有几十里山路,必须住宿,但他连被褥也没有,班主任老师只好帮忙说服一位家境较好的同学与李易共用一床被褥,而这一用就是3年。李易读书时唯一的两套衣服是母亲用分地主财产时分到的衣服改做的,无论春夏秋冬,两套衣服换着穿。没有鞋子就打赤脚,直到高中二年级都没穿过买的鞋子……

“苦啊,真的是苦不堪言。”回想起以前的日子,李易不由地一次次发出这样的感叹,“还记得在我11岁的时候,一个大热天里,我跟着养父挑木炭去几十里外的小集市上卖,爬到一座大山的半山腰时又饥又渴,实在走不动了,当时瘫坐在路上号陶大哭,觉得这样生活在世上实在是太苦了,还不如死在这里算了!那是一种难以用言语表达的苦。”尤其不幸的是读完初一的暑假,相依为命的母亲突然病逝,这一厄运几乎把他击垮。

“有志者,事竟成,百二秦关终归楚;苦心人,天不负,三千越甲可吞吴。”这段千古名言或许是对李易求学之路的最好淦释,他这一路走得多么不易,尝过多少辛酸甚至绝望,或者只有切身经历煎熬的他才能明白。

学习上从不停歇的努力,使得李易的成绩一直都很优异,1958年他终于如愿考进华南工学院学习,此时的他正值青春年少、意气风发,怀揣着对未来的无限憧憬,准备实现他人生的另一个梦想—成为一名工程师。

从“工科学子”到“党政干部”

李易从中学开始就一直担任学生干部,进人大学后,更加绽放出炫目的异彩。由于表现突出,人学仅3个月,李易便成为了一名光荣的共产党员,同时还担任了工程物理系、工程数学系学生分会的主席。在完成“社会”工作的同时,李易几乎把所有的时间都用在了自己的专业学习上,他努力地吸取知识养分,每一天都感觉自己离工程师的梦想越来越近了。

然而,现实往往很难与人们预想与期待的一样。

由于组织的需要,李易在人学后的第二年被学校抽调出来做团专职干部,还要求他办理退学手续,这可急坏了李易。但他经过痛苦的思想斗争,最终还是坚持以党的利益为重,服从了组织的安排,可是他也不愿意放弃自己多年来的工程师梦想,坚持只办理休学,他在心里暗暗发誓:一定要再回来继续完成学业。正是这份坚持,让他在两年后抓住了一个机会,回到了学习岗位,继续自己的大学学习。由于落下了很多课程,又要继续担负系里团总支的工作,李易的学习极不轻松,但凭借着骨子里超乎常人的执着与坚持,李易在1964年顺利从自动控制专业毕业。

毕业的那一年,中央组织部从15个省市选拔了60名大学毕业生去培养,首先分配到地方参加“四清”运动。李易被选中并分配到湖南省常德地区参加“四清”运动,这一次,在梦想再一次与组织需求发生矛盾时,他再次毅然地选择了服从组织安排。

“为什么呢?”交谈中笔者不禁发出这样的疑问,“自己的梦想不也是需要捍卫的吗?”

而李易的回答甚是简单:“组织的安排是有其需要,只要组织需要,不管在哪里工作,都是前线。”这样的回答虽然简单却穿透力十足,这是怎样一种朴实而坚定的信念!“哪里需要我们,我们就到哪里去。”这句在我们这辈人的生活中有些被淡忘了的口号,却一直在被如李易一般的老前辈们不断地践行着、坚守着,即使代价是推迟甚至是放弃自己的梦想……

两期“四清”结束后,李易被安排到县委书记级别的岗位上,不过此时“文革”已经开始,他没有去上任,而是选择回广东,并为纪念生养自己的两家的养育之恩,将名字改为“李易”。同时,为了能从事专业工作,他积极争取分配到曙光无线电厂,试制航行雷达,一年多后该项目独立出来成立南海机器厂。“文革”结束后,华工成立“无线电与自动控制研究所”,1979年7月,李易带着无比兴奋的心情再次回到母校,心中无限感慨的他决心下半辈子就在华工度过。

再次回到母校的日子里,他潜心于自动控制专业,有时带一瓶开水、两个馒头,一整天都在实验室过,仿佛是想要把自己错过的时光都补回来。为了完成某个项目,光是资料就看了整整21个皮箱。他把全身心都投人到研究中,而这段日子也是李易最开心的时光之一。可是好景不长,1981年学校进行人员、专业、实验室“三调整”,成立了自动化系,李易又由于工作的需要被安排到了自动化系党总支的岗位上,离开了他挚爱的教学、科研前线。1983年年底却被调到广东省委组织部,组织上仍旧需要他从事政工工作。

现实中,李易梦想当工程师的这条道路很不顺利,但是他内心一直有一个坚定的声音“我还是想搞技术”0 1991年年底,李易为了最后能靠近自己的专业,又主动要求去广东省电子工业局,被任命为广东省电子工业局副局长,在此岗位上一直干到了退休。

执着的人生,坚持的李易

李易的一生始终坚持四句话的待人处事准则:“勤勤恳恳做事,老老实实做人,淡泊名利地位,热诚友善待人。”在采访完李易后,笔者最大的感受亦是他的坚持,他这一生中做到了很多常人难以坚持的坚持,他的血管里似乎时刻都流淌着坚毅的血液。

李易和我们说过这样一个小故事:他从小就很瘦弱,在物质匾乏的年代,吃肉的机会本就很少,而他由于对肉类食物敏感,根本吃不了肉。吃不饱吃不好,对于一个正在长身体的孩子来说,无疑非常糟糕。为了让自己变得更加强壮,他选择的方法是学吃肉,以及天天坚持体育锻炼,无论刮风下雨也从未停止!这份坚持不仅让李易保持了良好的身体状态,甚至在高中的时候还成为了一名体操运动员,代表学校参加了体操的比赛。

好的成绩来自坚持。吃不饱,穿不暖,甚至连睡觉都要共用别人的被褥,这样的条件或者我们一天可以忍受,一年也可以度过,但李易却一直坚持着完成了小学、中学,一直到大学……这漫长而苦楚的日子,是需要非凡的勇气与意志才能挺过来的。

对信仰的坚持,让他将组织的需要、集体的利益放在了第一位,将自己的梦想放在了第二位,在矛盾中自己的梦想屡次让步。而在不违背信仰的情况下,他依然也坚守着自己的梦想,他坚信党,他告诉自己的儿女们“要相信党,有问题只是一部分人的问题而已”。

对做人的坚持,让他始终坚守了一颗不忘本的心。

他没有忘记过去的苦日子,所以他关心群众疾苦,他不允许自己的孩子对农民或者对比自己贫困的人表现出任何轻视的态度,还常常把他们送到农村去体验吃苦。

他也没有忘记教育对自己命运的改变,所以他热衷于教育,跟学生之间的关系情同父子,常常请一些家境贫寒的孩子到家中吃饭。

他也没有忘记别人对自己的帮助,在当了局长之后他依然非常平易近人,也非常乐于助人,无论什么人求他,他能帮就帮,而且丝毫不图利益,如果你想用金钱回报他,他甚至会跟你翻脸。朋友和同事们都喜欢亲切地叫他“易叔”。有个老县委书记曾在一个公开场合动情地说:“我们的易叔是最老实的,有事要找易叔帮忙最容易,最多提几个水果就能成……”

李易更没有忘记那个生育了他的贫困老家,所以退休后的他依然忙碌,积极地发挥自己的余热为家乡作贡献,帮助家乡的经济和教育文化事业发展,招商引资,为改造和加强中学、小学、幼儿园找钱、找图书资料,目的就是想帮助父老乡亲脱贫致富。年过七旬的他为了帮助家乡摸索一条走集体化发展农业的道路,最近又不顾舟车劳顿,频繁地往返于老家与广州。有的乡亲和干部说:“我们的易叔不只是我们镇的易叔,也是我们县和梅州市的易叔。”

记得《钢铁是怎样炼成的》书中有这样一段经典的话:人的一生应该这样度过,当他回忆往事时,不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧。在我看来,成功没有一个准确的定义,但只有坚守着自己的信念,坚守着自己的原则的人,才会在人生路上走得踏实,过得充实,才会收获专属于自己的成功。

读史,可以使人明智,也可以使人明志。而李易校友70年人生的历程,看似平凡却十分不简单。任何东西,坚持一时容易,坚守一世谈何容易,而李易却用自己的实际行动淦释了他强大的意志力,为我等后辈树立了光辉的榜样!

作者:马靖