- 共赴全球百强大学攻坚路 学校召开第十届教代会、第十六届工代会第三次会议 2025-12-02

- 教育部副部长任友群调研华南理工大学 2025-12-01

- 全省首位!华南理工再获广东省科学技术奖40项 2025-11-28

- 《中国教育报》头版报道华南理工大学在地国际化办学成果 2025-11-25

- 华南理工大学核磁中心落成 高效赋能多学科交叉研究 2025-11-21

【人物简介】

孟执中,1934年生,中国工程院院士。1956年毕业于华南工学院(现华南理工大学)电讯系。1979年起主持我国第一颗“风云一号”气象卫星的研制。先后成功发射“风云一号”A星、B星、C星、D星,做出突出贡献。此后又主持“风云三号”的研制。曾获国家科技进步一等奖、二等奖,何梁何利基金科学与技术进步奖。

《老子》有言,“古之善为士者,微妙玄通,深不可识。”孟执中就是这样的人。平淡但不平凡,这是他给人的第一印象,让人不禁想起《天龙八部》的扫地老僧,僧衣洗旧,背影低调,然而佛法学问、功力修为都深不可测。而这位为“风云”卫星艰苦奋斗了一生的老人,他心中那团为祖国熊熊燃烧的火,早在中学之时,就已被点燃。

在那个屈辱动荡的年代,孟执中的求学之路也备受战火纷扰。看到地理课本上中国和日本的版图,一个像桑叶,一个像蚕虫,似乎影射祖国被蚕食的现实,孟执中心里既难受,又不解。“因为日本的工业和科学技术比中国强,所以小虫才会蚕食桑叶。”历史老师的一句话使孟执中坚定了自己一生的志向: 学工科!年纪轻轻的他决定要为发展中国的科学技术贡献自己的力量!

正是如此风云之志,让孟执中在艰苦的日子里,如祖逖一般,有“闻鸡起舞”的毅力和决心。一路成绩优异,考上大学。而在华工的日子里,孟执中除了把大部分时间泡在图书馆,废寝忘食地学习,还用课余时间帮助后进的同学赶上落后的进度。此外,他还积极参加体育锻炼,在田径项目里斩获不少奖项。也正是学生时代养成的这种钻研精神和锻炼出来的强健体魄,让孟执中在后来研发卫星的艰苦日子里熬了过来。

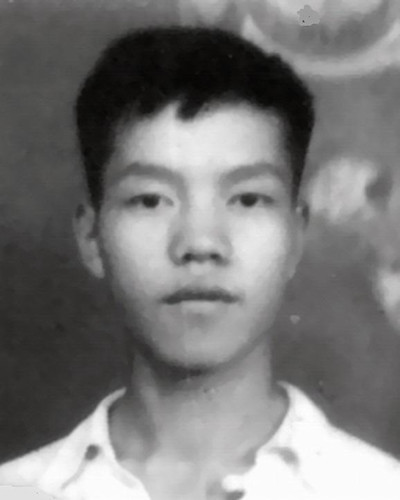

大学时代的孟执中 |

1979年,孟执中正式主持我国第一颗“风云一号”气象卫星的研制,随之坎坷的研制征途也开始了。

在设计和制造“风云一号”卫星的过程中遇到的艰辛与困难数不胜数。第一颗“风云一号”卫星在发射前几个小时出了故障,孟执中和他的同事们连忙爬上离地面几十米高的塔架为“风云一号”做了一次难忘的手术。然而中央首长一次次打来电话,询问卫星发射的进展,这让孟执中他们感到难以面对,“我当时站在塔架上,那份难堪和窘迫,真想从塔架上跳下去。”尽管后来经过紧急维修成功发射,但它在天上运行了39天就不幸夭折了。

1988年在太原发射“风云一号”A星 |

有了第一次的教训,在第二颗风云卫星研制时,孟执中与研究人员在卫星的关键设备上增加了备份。试验队长期驻守基地,对卫星实行长时间跟踪。尽管无比小心谨慎,意外也还是发生了。

那年春节,孟执中和基地参谋长望着面露疲惫的发射队队员们,心一软,决定让大家分批回家过年,大年三十晚上吃个团圆饭,跟踪少进行一次。也许天意弄人,大年三十21时,北京气象卫星地面站发现卫星云图发生扭曲,卫星不停地滚动。又是控制系统出了问题!留守在基地的孟执中和发射队队员们实行了紧急救助,控制系统负责人也连夜从上海赶到基地。于是一场世界航天史上史无前例的75天卫星地面大营救行动开始了。最终,第二颗“风云”卫星被抢救了过来,但是,它的寿命已没有预期的那么长了。

1990年在太原发射“风云一号”B星 |

1993年,C星研制启动在即,而孟执中已近退休年龄,远在美国、事业有成的两个儿子多次劝说父亲按时退休。健康状况欠佳的孟执中何尝不想卸下压在肩头已多年的千斤重担,与妻儿孙辈共享天伦之乐。如果这样的话,A星的夭折,B星的短寿,将就此定格为他永远的遗憾。想到这里,孟执中岂肯“善罢甘休”?最终,作为久经沙场的领衔人、主心骨的孟执中还是选择了用双肩扛住压力,带着航天“上海队”继续前进!

在研制“风云一号”卫星家族第三颗星的过程中,孟执中不顾因多次胃出血而孱弱的身体,在基地一待就是3个月。为了照顾孟执中的身体,局领导特意将孟执中的夫人从美国请回,并破例安排她在基地照顾孟执中的起居。看到丈夫那种忘我工作的神情,妻子李珊真切感到:“为了‘风云一号’卫星,老孟真是拼了!”皇天不负有心人,第三颗“风云一号”卫星终于翱翔于天外,并正常运作了7年之久,达到国际先进水平。

1999年“风云一号”C星在太原发射,孟执中于技术厂房留影 |

在“风云一号”C星取得圆满成功后,远在国外的亲人们很希望孟执中夫妇能前往团聚,安度晚年。但他实在是割舍不下为之奋斗一生的航天事业,他多么希望“风云一号”卫星能“尽善尽美”,于是又继续担任了“风云一号”D星的总设计师。卫星绕着地球转了7年,孟执中却绕着卫星转了几十年啊!

2002年孟执中在“风云一号”D星发射现场 |

千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。成功从来就不是一件易事,正是孟执中这种迎难而上的精神,才使他的航天事业在风起云涌后,能迎来一片灿烂的彩霞。我们也希望看到,像孟执中这样优秀的华工人越来越多,在时代的浪潮中继续承前启后,开创未来,共同铸造华工辉煌的昨天,繁华的今天,精彩的明天。

2002年出席国家科技奖励大会,获国家科技进步一等奖 |

2003年孟执中当选中国工程院院士 |

胡锦涛同志与孟执中亲切握手 |

本文由学生记者香玉清根据《执着航天的风云故事》(2012年《华工人》上册)改写。

编者按:

南粤学府,人杰地灵,华园六秩,英才辈出。自1952年建校以来,华南理工大学已培养各类学生29万余人。他们中有的成为知名学府的专家学者,有的成为工厂企业的工程技术人员,有的成为自主创业的企业家,有的成为政府机构的领导者。时代大浪淘沙,他们于改革发展的洪流中拼搏进取、砥砺前行,在光环的背后,他们有一个共同的名字:华工人。

自2014年4月起,华南理工大学校友会携手学校各相关部处在校内各相关单位主页每两周推出一期《华工人》专栏,并同步在华南理工大学校友会公共微信平台和新浪微博推送一期《华工人物周刊》,记录时代风云中,华工人的成长与命运、得失与悲欢,讲述这些业界精英青春洋溢的华园往事和不为人知的心路历程,关注他们成就背后的艰苦奋斗和默默付出,呈现一位位真实而鲜活的华工人。

讲述华工人的故事,关注华工人的成长,更多精彩,尽在《华工人》和《华工人物周刊》。欢迎登陆校友会网址http://www.scut.edu.cn/alumni/获取更多校友资讯,或关注校友会新浪微博weibo.com/scutalumni,您还可以订阅华南理工大学校友会微信公众账号,订阅方式如下:

1.在“添加朋友”栏目搜索微信号“scut_alumni”

2.查找微信公众账号“华南理工大学校友会”

3.扫描二维码

|