- 共赴全球百强大学攻坚路 学校召开第十届教代会、第十六届工代会第三次会议 2025-12-02

- 教育部副部长任友群调研华南理工大学 2025-12-01

- 全省首位!华南理工再获广东省科学技术奖40项 2025-11-28

- 《中国教育报》头版报道华南理工大学在地国际化办学成果 2025-11-25

- 华南理工大学核磁中心落成 高效赋能多学科交叉研究 2025-11-21

【人物简介】

侯一钊,国际著名数学家。1977年考入华南工学院(现华南理工大学)应用数学系,后赴美留学。现任美国加州理工学院应用数学系主任、教授。2009年当选国际工业与应用数学协会首届院士;2012年当选美国科学基金(NSF)下的数学与应用研究所的科学决策与行政管理委员会主席。

作为侯一钊在华南理工大学1977级数学师资班的同班同学, 多年来,我见证了他如何一步步脚踏实地迈向事业的高峰。

一钊是一个非常低调、随和的人。读书时既没有咄咄逼人的才华,也没有聪明得让人可望不可及的轶事。没有世俗赞美的奖状和注目,没有“学术贵族”的血统,不声不响的他像一颗小树在自己的一方土壤中自由自在地成长。一钊按照自己的兴趣,执着不懈地努力,最终做出了令世人瞩目的成就。

2011年10月1日侯一钊校友与夫人张钰钏出席美国艺术与科学学院新科院士就职仪式 |

候一钊:“那时家里挺鼓励我读书,年纪小时,父母帮我借书,陪我读书;年纪大一点了,许多孩子要帮家里干活,可我妈看我爱读书,也没让我干什么。”

每当谈起父母,一钊总是充满深情和感激。在那个对教育极不尊重、有知识的人最没有尊严的年代,父母还是小心翼翼地引导小一钊读书,培养他良好的读书习惯。小时候的他练就了两个读书本事,一是专心致志,不受外界干扰的能力;二是读书不赶,一定要读懂、读透。

1977年是中国近代教育史上痛改前非、浴火重生的一年。正值高二的一钊被学校推荐参加了“文革”后全国瞩目的首届高考,成为当年化州县高中在校生和应届毕业生中唯一考上大学的学生,进入了华南工学院应用数学系。那一年,他只有15岁。

候一钊:“那时班里的学习气氛和那些老同学,对我一个15岁的孩子的成长有很大的影响。”

在1978年3月那个永远明媚的春天,我们怀揣对未来无限的憧憬,带着那个时代赋予的只争朝夕的精神,走进了绿树成荫、鸟语花香的华工校园。

学好数学并非轻而易举,好在那时大家学习都非常刻苦,除了学好老师课堂教授的知识外,都想利用有限的课外时间自学到更多知识。作为班里48名同学中年龄最小的一个,一钊很珍惜这个充满才智的集体。

在一钊身上,没有七步一词五步一赋、头悬梁锥刺股的惊人之举,大学四年,他就是一个脚踏实地、按部就班学习、生活的普通大学生。

但他在学习上是非常优秀的,我记得他曾经说过:“做作业遇到做不出的题目时,我就把书多看几次,不放弃,努力把问题的相关概念搞明白了,尽量通过自己的努力找到解题的方法,而不是急于通过看题解去学习解题的方法。”这一学习习惯,是他后来能在科研上取得重大成就的重要因素。

在华工的最后一个学期,一钊在卢文教授带领的拓扑和几何研究小组学习,得到了关于数学研究的启蒙教育。多年后,一钊谈及那段往事,仍对恩师心怀感激:“卢文教授是早年从法国留学归来的数学家,他给我们讲他所熟悉的那些大科学家的故事,并表现出对我们有很高的期望,让年轻的我有了做数学研究的信心。”

然而,从数学学习到数学研究的转变不是一件易事。当时的一钊还不懂得数学研究是怎么一回事,也没认真对待,草草写完论文就上交了。当年直接负责一钊毕业论文的是李德前教授。李老师把一钊叫到跟前,语重心长地对他讲了数学研究中创意的重要性。“这番谈话让我非常震撼和惭愧,我感受到他对我‘恨铁不成钢’的心情。我一直记着那次谈话,是他改变了我对数学研究的认识。我今天能做出‘出人意料’的研究成果,真得感谢李老师的那次谈话。”

回忆起自己的成长经历和求学历程,一钊说:“我是在华工‘长大’的。”

侯一钊校友回母校华工作报告

侯一钊校友(左一)与张海明、蔡丽校友伉俪向学校赠送美国南加州校友会会旗

那位之前否定一钊想法的教授看了他的证明后,对一钊说:“这个结果将会引起轰动!”

1983年,尽管不知道进一步读数学学位后的发展前途是什么,一钊还是按照自己的兴趣选择了数学系,来到美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)继续深造。一个学期后,一钊就从众多佼佼者中脱颖而出,由硕士生转为博士生,成为世界著名数学家Bjorn Engquist教授第一位来自中国的博士生。

在他的主要研究中,有一个关于“二维和三维不可压缩流体点涡方法的稳定性和收敛性”的问题,当时主流观点认为点涡方法不可能稳定,一些知名数学家还曾为此做出过解释。

1988年,一钊开始思考点涡方法的稳定性和收敛性问题。“也许那时我还年轻,很快就接受了那些名家的解释,但我又一直在想,或许人们可以证明点涡方法是稳定和收敛的”,一钊说。当他把自己的想法与当时在柯朗研究所的一位著名教授讨论时,他的想法马上被彻底否定。

但一钊没有放弃。他认为那位教授的解释虽有说服力,但还不是一个完整的证明,他想努力做出一个完整的关于“点涡方法不可能稳定”的证明,可就是做不出来。所以,他又回到了自己原来的“点涡方法有可能是稳定和收敛的”的想法上来。经过夜以继日的苦思冥想,他慢慢地把原来似乎毫不相关的点涡方法的各种特征连了起来,突然间发现“点涡方法就是稳定和收敛的”。

功夫不负有心人。在这个美国万家欢聚的感恩节里,一钊一个人做出了应用数学领域一个出乎意料且令人震惊的结果。那位之前否定一钊想法的教授看了他的证明后,对一钊说:“这个结果将会引起轰动!”

果然,这项工作改变了整个领域的面貌,并引发了大量针对水波和界面流体发展稳定而高效的数值方法的后继工作。

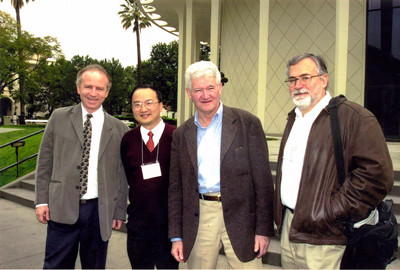

2002年3月25日至30日候一钊校友(左二)出席国际双曲类型偏微分方程专题研讨会 |

“有时,科学研究犹如在一条孤独而寂寞的路上跋涉,在这个过程中,是爱、勇气和执着让我不断地追求卓越、超越自我,一步一步地向前。”

一个从来不自以为比别人聪明的人,却做出了我们曾以为只有天才才能做出的成就。

和一钊一起做过研究工作的同行是这么评价他的:“侯一钊在科研上深具魄力,从不被主流的数学方法或者权威的观点束缚住手脚。他的很多研究方法都独树一帜,对问题的观察角度也与众不同,有时甚至是反传统的。凭着他独特的思维方式和对科研的热情与执着,侯一钊在很多别人认为难度很大甚至不可能解决的问题上都获得了出人意料的成功。”

2011年1月侯一钊校友(左一)与夫人张钰钏和菲尔兹奖得主、国际知名华裔数学家丘成桐教授在加州理工学院合影 |

一钊曾说过:“不论是求学还是做研究,我其实是跟自己竞争,我努力地向他人学习,但也从来不由于别人比我聪明或有名就盲从或对自己失去信心。有时,科学研究犹如在一条孤独而寂寞的路上跋涉,在这个过程中,是爱、勇气和执着让我不断地追求卓越、超越自我,一步一步地向前。”

美国数学协会2012年3月的月刊中,有一篇纪念杰出苏联数学家Vladimir Arnold的文章。这篇文章中有Vladimir Arnold的一段精彩话语:“许多奥林匹克数学竞赛获奖者后来并没有做出过什么成就,而许多优秀的数学家却没有在奥林匹克数学竞赛中得过奖。奥林匹克数学竞赛的成功,需要的是一个人‘短跑的能力’;但真正的数学研究需要的是‘长跑的耐力’。如B.N. Delaunay 说的‘一个好的定理不是像奥数似的5小时就能解决,而是5000小时’。一个人没能成为数学家的原因有多种,但最主要的一个原因是对数学缺乏爱。”

本文由学生记者郭敏坪根据《对数学执着的爱成就了他——记美国艺术和科学院院士、数学家侯一钊校友》改写,原文章作者系陈志宏校友。

编者按:

南粤学府,人杰地灵,华园六秩,英才辈出。自1952年建校以来,华南理工大学已培养各类学生30万余人。他们中有的成为知名学府的专家学者,有的成为工厂企业的工程技术人员,有的成为自主创业的企业家,有的成为政府机构的领导者。时代大浪淘沙,他们于改革发展的洪流中拼搏进取、砥砺前行,在光环的背后,他们有一个共同的名字:华工人。

自2014年4月起,华南理工大学校友会携手学校各相关部处在校内各相关单位主页每两周推出一期《华工人》专栏,并同步在华南理工大学校友会公共微信平台和新浪微博推送一期《华工人物周刊》,记录时代风云中,华工人的成长与命运、得失与悲欢,讲述这些业界精英青春洋溢的华园往事和不为人知的心路历程,关注他们成就背后的艰苦奋斗和默默付出,呈现一位位真实而鲜活的华工人。

讲述华工人的故事,关注华工人的成长,更多精彩,尽在《华工人》和《华工人物周刊》。欢迎登陆校友会网址http://www.scut.edu.cn/alumni/获取更多校友资讯,或关注校友会新浪微博weibo.com/scutalumni,您还可以订阅华南理工大学校友会微信公众账号,订阅方式如下:

1.在“添加朋友”栏目搜索微信号“scut_alumni”

2.查找微信公众账号“华南理工大学校友会”

3.扫描二维码

|