- 黄楚平到华南理工大学讲授思政课并调研 2026-01-14

- 华南理工大学入选全国首批高等教育综合改革试点高校 2026-01-12

- 华南理工大学获批国家药监局监管科学创新研究基地 2026-01-07

- 潮平岸阔 扬帆划桨 我们终将抵达光辉的彼岸——华南理工大学2026年新年贺词 2025-12-31

- 校领导带队赴渝访企拓岗 校地校企校友资源整合联动 2025-12-30

【要闻速递】大学城十年本科教育成绩斐然

【大学城十年本科教育成绩斐然】

会议现场

与会师生

学院代表发言

教师代表发言

学生代表发言

张振刚副书记、邱学青副校长参加会议

“十年前我们仅有一个名字,十年后我们已有一个响亮的名字。”10月21日,华南理工大学大学城校区十周年本科教学研讨会召开。十年之间,一个个学院从无到有,一个个专业从弱到强,一个个人才脱颖而出。谈及十年变化,法学院的发言道尽了所有学院的共同心声。

学院:十年磨剑 追求卓越

十年潜心磨一剑。在当初的孤岛上,10个学院艰苦奋斗,让原本的一块块牌子变得丰盈充实起来。

生物科学与工程学院积极打造协同育人的平台建设,取得了不菲成绩,其华工-华大基因组创新班的学子屡屡问鼎国际顶尖学术期刊,被誉为拔尖创新人才培养的“华工模式”;计算机科学与工程学院积极推进全英教学、国际化和实践教学,学生在国际技能大赛中取得多项奖励;法学院十年成就一个新学科,以迅猛的态势率先拿到法学一级学科博士点和博士后科研流动站,同时通过模拟法庭等基地共建,培养了学生良好的职业技能素质,受到用人单位的极大欢迎……

“学术无起点”,“课程比专业更重要”……在分享当中,一个个在教育实践中形成的理念引起了大家的兴趣。

“虽然这些理念可能还有其存在的范围和条件,但其应对变革的做法值得赞赏。”华中科技大学教授、国家大学生文化素质教育基地副主任余东升感慨地说,“在过去,一项技能可以代代相传,养活几辈人;现在,不进行学习更新,连一辈子也管不了。”

教师:教风醇厚 诲人不倦

据了解在学校本科教学质量评估中,大学城校区有一半以上的学院均名列前茅。这些成绩的背后,凝聚着学校重视本科教学的苦心,同时也与讲台上一线教师的努力和奉献分不开。

“精心遴选的精英班不如自由组合的草台班子”,在组队参加科技比赛之时,蔡毅老师发现,只要有兴趣,无论是“学霸”还是“学弱”,都能做出成绩。他提出了“趣用学研”的理念以及实践教学和竞赛相结合的人才培养方案,不断提升学生的创新能力和竞争力。

每个老师都有自己的心得,强调“责任与爱”的陈锦昌老师提出,教学要从“老师教,学生学”走向“老师教学生学”; 而获得首届全国高校青年教师教学竞赛一等奖的熊巍老师潜心钻研教法,提出了板书式多媒体教学,被誉为“神笔马良”,他的课在同学当中大受欢迎。

党委副书记张振刚对大家的分享非常认同,他说,老师们对教育教学进行了积极的探索,形成了科学的模式,营造了浓郁的大学文化。他希望大家能够继续挖掘深度,拓宽广度,提升高度,加强力度,为本科教学做出更多贡献。

学生:学风浓郁 成就卓越

当天,两位校友的身影也出现在研讨会上。他们的路径不同,一位是应用型,一位是科研型,但在追求卓越上面,他们做到了殊途同归。

“我在学校的时候,基本上每天都是图书馆最后一个离开的人。正是学校朴素、务实和自由进取的学风,让我能够成功。”上榜《福布斯》“中国30位30岁以下创业者”的陈第说,在这里让他迈出了成功的第一步。

而被称为“科学小牛人”的金鑫则向观众讲了三个小故事,踏踏实实做事的风气、勤勤恳恳学习的氛围、包容开放的教学管理让他在科研道路上一路前行。

“没有本科生,大学就是研究院,教授就是研究员”,学校副校长、南校区管委会主任邱学青强调,要继续秉持以生为本理念,管理者要善待所有的学生,老师要视教书育人为天职,学院要寻求特色发展。希望在未来,大学城校区能继续创造新的辉煌。

据悉,本次研讨会同时还包含了5个分论坛,它们将陆续在本月末和下月初召开。各学院在交流经验和体会之时,也围绕未来高等教育的改革与发展趋势,针对人才培养、科学研究、协同创新、跨界教育和全球合作等内容,确立下一个十年的发展目标与规划。

【电车“处子秀”入围全国前三 华南理工方程式赛车队获佳绩】

参赛赛车大合照

设计答辩

油车在雨中奋战

上台领奖

10月13-18日,2014昆仑润滑油杯中国大学生方程式汽车大赛(FSC)在湖北襄阳举行,华南理工大学机械与汽车工程学院S-power油车队和E-one电车队圆满完成所有比赛项目并取得优异成绩。其中,电车“处子秀”即夺得两个单项国内第一、总分第三的好成绩。

四天的角逐中,车队依次完成赛车设计、成本与制造分析、营销报告、八字环绕、高速壁障、耐久测试、效率测试8个项目的角逐。E-One电车在车检时就遭遇挑战,电车的电路控制出现问题,没有通过第一次车检;车队连续奋战一天一夜,将赛车按照组委会的要求改装完毕,按时出现在赛场上。最终E-One电车队技惊四座,夺得直线加速国内第一名,耐久赛国内第一名,国内总分第三名的好成绩,上演完美“处子秀”。而S-Power油车队也取得不俗成绩,摘得营销报告项目第一名、八字绕环项目第二名,总成绩排名第十。

据了解,本次比赛共有来自国内外65所大学的82支车队参赛,包括境内外19支电动方程式赛车队,直接参赛学生达两千多名,赛事规模为历届之最。

|

【华园轶事】校友讲述老照片背后的故事

这是1962年间,我在湖滨路上与同学们的合影,前排右边穿白恤衫、蓝长裤者是我。当时的湖滨路是全校师生在课余时间最喜爱去休闲的地方。这里湖水清澈,湖光荡漾,湖边两旁鸟语花香,绿树成荫。友谊与爱情的种子,都会在这里萌发。

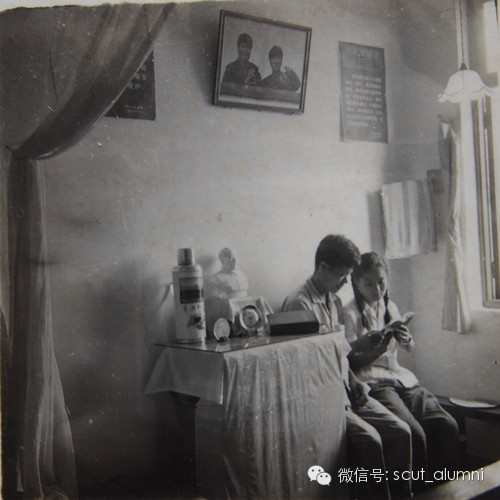

这是60年代,我的新婚宿舍一角。我爱人叫郭少英,是华工无线电系501专业学生,也是我高中时的同学。照片里,我们手捧“红宝书”,一张小餐桌放着杂物和毛主席像。客厅和住房是连在一起的,叫一房一厅,大床由两张单人床并凑而成。这也是我们那个时代的典范。

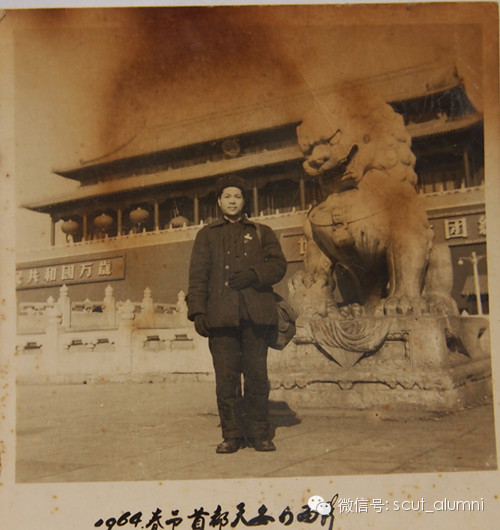

这是我在1964年寒假期间,随半导体专业的老师和同学,赴北京798厂做毕业实习时的老照片,我胸前大棉衣上别着一枚毛主席像章。我们终于到了北京天安门,看到我们心中日思梦想的红太阳了!

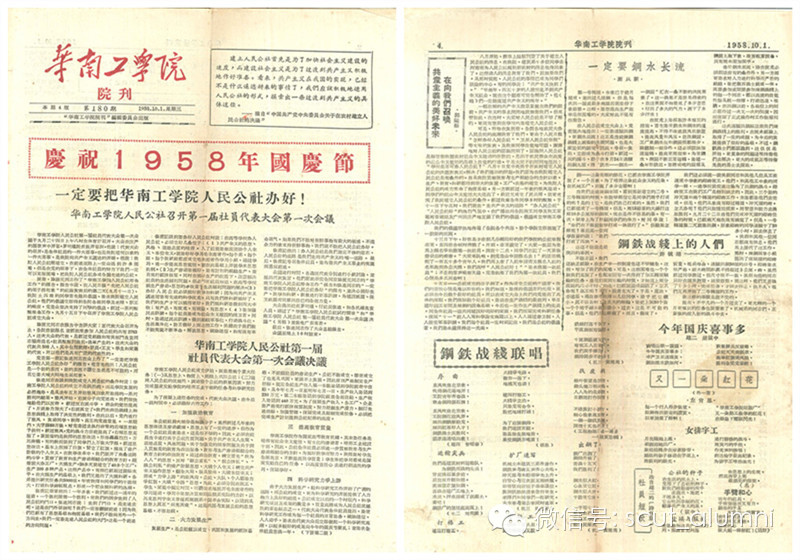

“绿叶婆娑鸟语清/锄头镰刀相向鸣/人人为的是钢铁/日晒雨打作闲情/不嫌废钉小铁片/细心捡来莫放轻/一锄一锄找废钢/深埋十丈也挖清”

这首《找废钢》作于1958年夏,曾刊载在当年的《华南工学院院刊》上,那年我才大一。半个多世纪过去了,我仍然珍藏着这份院刊,正如我一直珍藏着那份青春情怀。

(以上照片和文字由58级工程物理系半导体专业黄思頖校友提供)

1983年12月元旦节,83级建筑工程系班委组织同学们上白云山活动,这是同学们在进行划船比赛。

1984年大二时的“5.1”劳动节,我们全班同学到天鹿湖进行野炊活动,尽管那时湖水还有点凉,但部分大胆的男同学还是跳下湖去戏水(此事没敢让辅导老师知道),尽兴后同学们在湖边吃烧烤,看我大快朵颐的样子,就知道很香哟!

1985年大三时的“ 5.1”劳动节,建工系组织全系进行排球比赛,这是我班女子队获得第二名后的合影,看我们得意的样子好像中国女排获胜哦!

1987年3月大四毕业前,我们同班女生、也是同宿舍姐妹的5朵金花在学校老图书馆的草坪上合影留念。毕业十几年后有机会回到母校时,新图书馆大楼屹然矗立在进入校门的右侧,当年的老图书馆身影依稀可见,学校变化真大啊!

(以上照片和文字由83级建筑工程系杨显丽校友提供)

1962年大四时,住东6宿舍的8位同室同班同学合影,前排左二是我,后排右一陈利才一直与我在同一单位工作。几十年过去了,我与其他人再未见过,当年的宿舍兄弟,你们现在在哪呢?

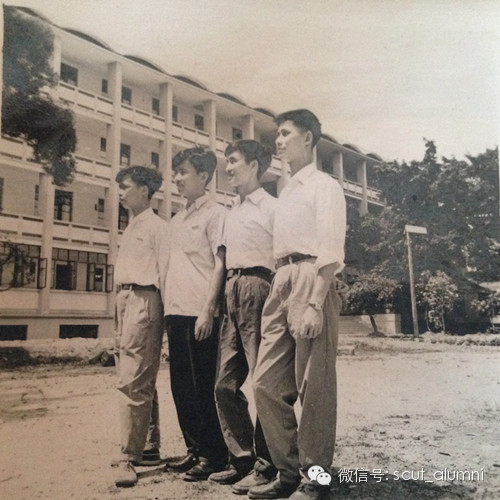

4位好友毕业时在工程物理系新教学楼下合照留念,当年我们四人都是班干部呢。左一是刘百勇,留校,后为系主任,近日我翻阅校友会资料,发现他还是半导体校友会会长。左二是蔡仁明,在北京电子部4所工作。左三是何家力,后为天津市驻深圳代表。

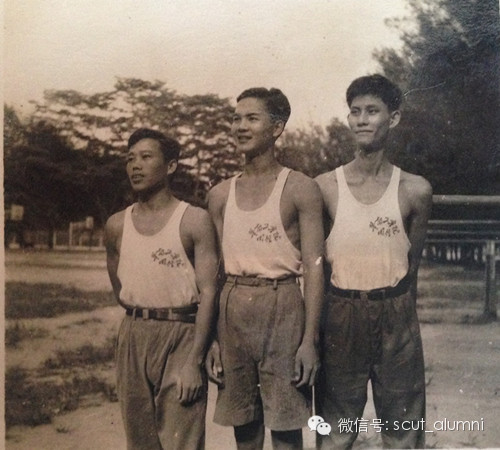

1959年大二时我班3人入选校优秀运动员集训队长跑组,右一是我,我10公里竞走最好成绩达到当时国家二级运动员标准。竞走是一项考验体力与耐力的运动项目,走的时间长了,腹部就会疼痛难忍,这个时候,坚持下来就是一道巨大的考验。和我一起训练的同学,有的比我壮,但是在比赛中没能坚持到最后,我对自己说要加油,一直坚持,终于收获了一张奖状。

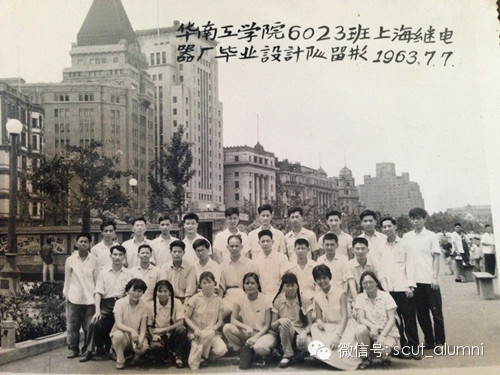

1963年我班13位同学在上海继电器厂毕业设计结束时,与厂领导,指导工程师以及带队老师合照。我还记得当时我的毕业设计是晶体管功率特性测试仪。

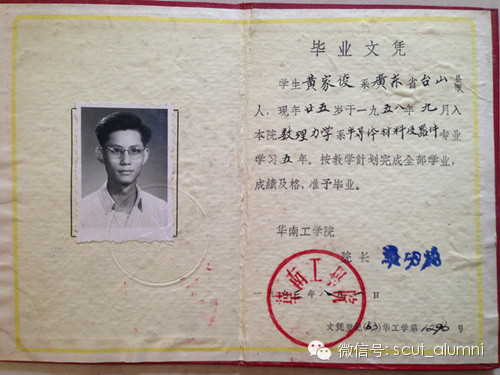

这是我的毕业文凭。1958年我考入华南工学院数理力学系半导体材料及器件专业,在华园度过了五年的青春时光,毕业时25岁。

(以上照片和文字由58级半导体材料及器件专业黄家俊校友提供)

【基金公示】华南理工大学教育发展基金会接收最新捐赠

2014年10月10日至22日期间,华南理工大学教育发展基金会共收到社会各界给予的捐赠善款13笔,总计771,899.00元,具体情况如下:

杜邦中国集团有限公司上海分公司捐赠48000元“杜邦奖学金”;

广州市夸励信息科技公司王晓辉校友捐赠19000元“爱心善款”;

广州市华南橡胶轮胎有限公司捐赠100000元“万力轮胎奖教奖学金”;

广州市拓璞电器发展有限公司捐赠100000元“奖教金”;

招商局慈善基金会捐赠200000元“感动华园——大学生年度人物评选活动基金”;

新兴铸管股份有限公司捐赠25000元“新兴铸管奖学金”;

林文波校友捐赠60000元“学校发展基金”;

何小鹏校友捐赠2000元“会刊基金”;

金发科技股份有限公司工会委员会捐赠100000元“学校发展基金”;

陈力衡校友捐赠150元“自动化校友基金”;

张睿校友捐赠1749元“爱心善款”;

惠州市德赛集团有限公司捐赠100000元“德赛集团-华工学子成才奖助学金”;

国家留学基金管理委员会捐赠16000元“IBM中国优秀学生奖学金”。

基金会衷心感谢并热忱期盼社会各界一如既往的关心与支持!

(稿件来源:华南理工大学教育发展基金会)

情系母校,追忆青春。欢迎关注“华南理工大学校友会”微信公众平台,订阅方式如下:

1.点击右上角按钮,查看官方账号,戳“关注”

2.在“添加朋友”栏目搜索微信号“scut_alumni”

3.查找微信公众账号“华南理工大学校友会”

4.扫描二维码