- 黄楚平到华南理工大学讲授思政课并调研 2026-01-14

- 华南理工大学入选全国首批高等教育综合改革试点高校 2026-01-12

- 华南理工大学获批国家药监局监管科学创新研究基地 2026-01-07

- 潮平岸阔 扬帆划桨 我们终将抵达光辉的彼岸——华南理工大学2026年新年贺词 2025-12-31

- 校领导带队赴渝访企拓岗 校地校企校友资源整合联动 2025-12-30

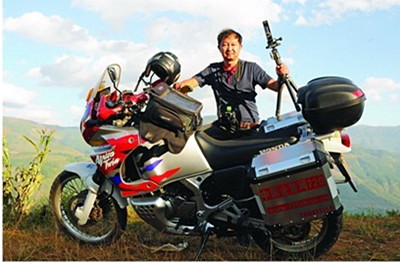

骑着顶级摩托车潇洒出场——他是大学自学英德法日多国语言的学霸,是改革开放早期的千万富翁,是公认的中国收藏照片第一人,也是奔走在世界各地的全景人文地理摄影记录者。他用一辈子做了别人几辈子的事,即使90后也不免感叹:“哇,这个叔叔好酷啊!”

殷晓俊:

1961年出生于云南昆明,1982年毕业于华南工学院(现华南理工大学)机械系锻压专业,早期曾从事外贸工作。

我国著名的影像历史学家。他收集并翻拍了大量具有珍贵文献价值的老照片,被中国国家文物鉴定委员会、中国国家博物馆授予“中国收藏照片第一人”的称号,同时以历史考证的方式对应照片收藏古董1.7万件,开创了实证影像学的先河。

他也是全景人文地理摄影记录者,奔走于数十个国家和地区,以人文地理文献的标准,累计拍摄、合成了10万张矩阵高精度图片和全景照片,并主办了一个大型免费全景图片内容网站。

他的事迹曾被世界各大主流媒体报道,中央电视台纪录频道、国际频道以及东方之子、焦点访谈等栏目多次播出关于他的专题节目,杨澜、崔永元等著名记者专访过他。

从“学霸”到“学渣”,再当回“学霸”

殷晓俊的学霸生涯可以追溯到小学。那时正赶上“文革”,教学秩序混乱,师资参差不齐,“到了五年级,自己的知识要超过班主任”,小小的殷晓俊在日记里这样写道。到了高中,由于学校缺少各科教材,身为班长的殷晓俊,便找来长辈的俄文原版代数、立体几何教材,连蒙带琢磨,硬是啃了下来,然后作为“代课老师”,给同班同学上数学课。殷晓俊回忆说:“那个时候,我对自己的学习能力和水平非常自信,找规律的能力特别强。”

全国恢复高考的第二年,殷晓俊被第一志愿华南工学院(现华南理工大学)机械系录取。怀揣着全家凑齐的11块钱,拎着沉重的橡胶木箱子,背着绛红色的化工包装袋,家族同辈人中的第一个大学生——昆明少年殷晓俊,第一次坐上火车离开云南省,来到了位于广州的大学。

在华南工学院读大学时的殷晓俊

进入大学,殷晓俊发现自己在学习方面,与班上同学差距极大——他生平第一次考试排倒数第二名。大学的各种课程、优秀的同班同学,这些对殷晓俊来说,既是压力、也是动力。大学四年他只去校外玩过一回,去的是离学校很近的华南植物园,其他时间几乎都放在了学业上。在课堂上,殷晓俊用自己发明的一套速记法,认真记录老师的每一句教导;晚上宿舍关灯后,就到路灯下看书,直到十二点熄灯;他还争取到图书馆外文室打扫卫生,“那可是只有讲师级别以上的人才能进去看书的”。

大学四年,通过常人难以想象的刻苦努力,他不仅掌握了本门专业,还自学了英语、德语、法语、日语。大学毕业,他竟用英文写了毕业论文。这位刚入大学时的“学渣”,终于重回“学霸”行列。

手上的网兜是殷晓俊大学四年唯一的“书包”

但殷晓俊对于大学最深刻的印象,并不是学业艰苦,而是生活上的“穷”。家里每个月给5块钱,加上16块钱助学金,再也没有其他收入,一条旧裤子穿了4年。“最幸福的是因为营养不良晕倒,被送去校医院住院。这样就可以吃上免费的病号饭了。”提及此,殷晓俊总是一阵大笑。

改革开放早期的“千万富翁”

大学毕业后,殷晓俊被分配到云南省机械厅,由于专业知识和英语都非常扎实,他很快得到了重用,开始从事外贸工作,参与了改革开放后云南省第一批重大科技引进工作。1983年第一次引进外资技术,外方总体报价84万美元。殷晓俊把各项报价拆开研究,找到其他单位的外情胶卷比对,发现外方有多项专利过期。在谈判中,他拿出底牌,外方董事长惊讶之余心服口服,不仅扣除掉这笔40多万美元的专利费用,还额外抹掉2500美元零头,这在当时成为一段佳话。1985年,24岁的殷晓俊已是单位里最年轻的副处级干部。

天性里的好强和对世界的好奇,让殷晓俊的内心从“不安分”。90年代初,他选择离开体制,下海自谋出路,主业还是外贸老本行:木材进出口、外贸报关……短短5年,殷晓俊已经是拥有千万身家的“大老板”了。

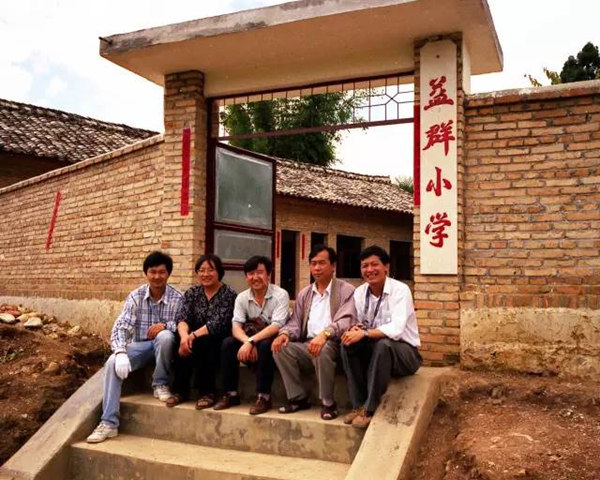

然而殷晓俊并不热衷于财富的积累,1996年,他激流勇退,在腾冲捐助了一所益群希望小学。也是在这一年,他的命运发生了转变。

殷晓俊当年捐资的益群希望小学

我所追求的,必是我所珍视的、我所热爱的

“这不仅是昆明人的祖先,也是咱们中国人的祖先。作为一个中国人,我有责任去挽救这批文物。”

1996年,殷晓俊耗资百万,几度前往法国展开谈判,购回晚清时期法国驻云南总领事方苏雅于1886年至1904年在中国西南地区所拍摄的老照片1200余幅。

1996年11月,在法国凡尔赛,殷晓俊与方苏雅协会成员合影。左一是方素雅的侄子皮埃尔赛都,时年72岁

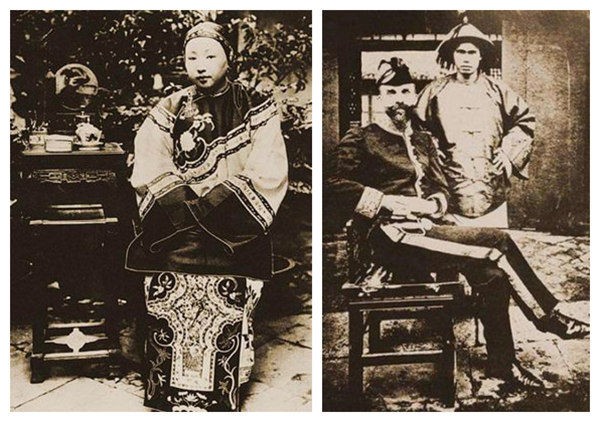

一百多年前,法国驻云南总领事方苏雅,用当时最先进的玻璃干片照相器材,记录了云南及其周边地区的山川地理和市井百态,真实、全面地把一个世纪前中国西南地区的政治、经济、文化和社会生活各个侧面,展现在观众的眼前,弥补了旧中国历史记录手段的不足。这些老照片不仅是一百多年前云南及其周边地区的缩影,也是整个中国晚清社会形态的写照,意义十分重大,被中国国家鉴定委员会鉴定为一级文物。

身着龙袍的方苏雅(1900年)

大渡河“泸定桥”(1903年)

抱新娘上轿

左图:1900年,镇守景东府的田将军的夫人。右图:1900年,方苏雅与其卫兵在昆明法国领事府。

“这批照片的交易方式是版权全权授权,因而需要进行高精度、高还原的复制拍摄。在拍摄过程中,总有可疑的法国人进入拍摄现场打扰。”长期做外贸的殷晓俊留了个心眼,翻拍了两套。

离开法国之前,他把一套底片拷贝放在随身行李中,另一套,他割开西服大衣的内衬,随身携带。在巴黎出海关时,海关人员以本人长相与护照上的照片不像为由,盘问了他两个半小时。回国后,殷晓俊发现,行李中的那套老照片底片全部成为白片报废。所幸,随身那套完好无损地回到了中国。

1998年,这批百年老照片以“世纪回首”专题在北京国家博物馆展出,震惊世人,从官方、学界到民间,都给予了高度评价。史学家、中国文物鉴定委员会主任史树青赞誉:“在我们考古的人看来,从近代史文献看来,不亚于敦煌文献的发现。”

殷晓俊在工作室做百年老照片的准备工作

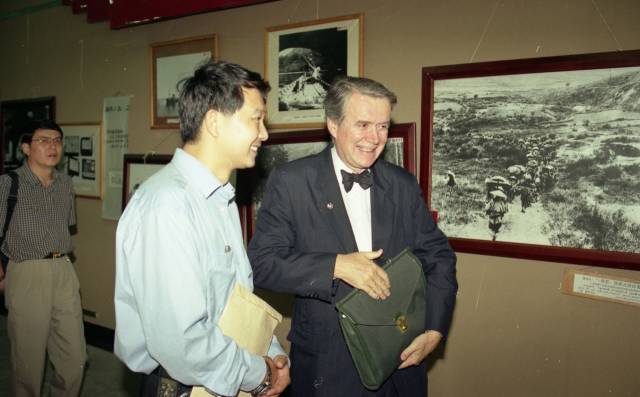

1998年10月,殷晓俊在国博展览上向时任法国驻华大使毛磊先生做介绍

收藏了方苏雅这批百年照片之后,殷晓俊彻底踏上了老照片的收藏之路,至今已收藏5.6万张,时间跨度从第二次鸦片战争到解放前,成为名副其实的“中国收藏照片第一人”。

不仅如此,殷晓俊还深入到老照片的研究工作中。根据老照片中的场景,一步步寻找其现代场景;或深入民间长年四处搜寻老照片中的老物件,目前已收集了1.7万件,他仔细比对过,老照片里有物件的,已有80%找到了原型实物,殷晓俊也因此成为了“实证影像学家”。这对于还原历史有重要意义,但殷晓俊为此搭上的精力和财力也是难以估量的。

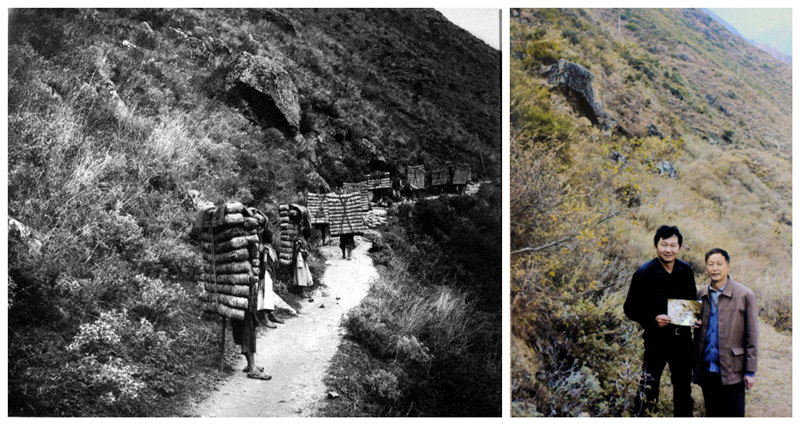

1903年,方苏雅在泸定茶马古道上拍摄的背茶人照片;百年后,殷晓俊海底捞针找到同一个位置,他豁然开朗,原来方苏雅的拍摄带有军事侦察目的。

百年老照片与老物件:“补个碗吧?”

殷晓俊说:“我不是文物藏家,我只是历史的研究者和保管者。我收的东西,现在一件也不卖,将来一件也不留,一定会安排一个好去处。”

当时的国家博物馆副馆长曾这样评价殷晓俊:“他用一个人的力量,做了省级博物馆的工作。”

全景记录是留给未来全人类的

2007年,殷晓俊开始琢磨“如何能最为真实、最有细节地记录当下的人文和地理”,并参与到“全景拍摄”领域。

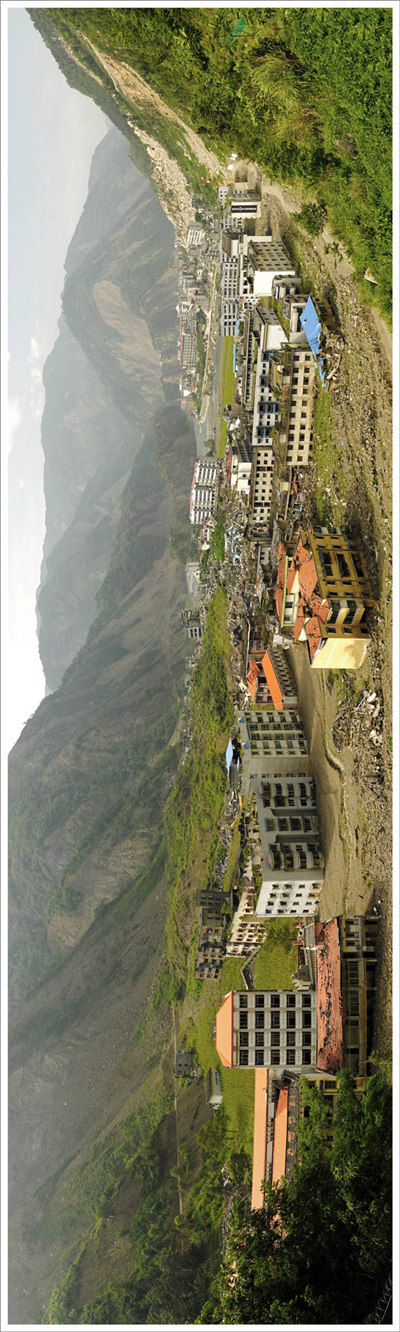

2008年汶川地震后,四川新华集团下属的新闻部门找到殷晓俊的团队,希望他们能去震区现场,用“超高精度”的全景摄影,还原记录地震现场最真实的场景。殷晓俊赶往北川,为了能在雨季前完成拍摄,到达第一天,他就采集了70多个拍摄点。他和团队掐着时间计算工作流程,最终把450张照片全部采集、制作完成,如期完成北川地震数字博物馆的布置。

按照时下的市场最低价格,当年那批照片也要225万,但殷晓俊分文未收。“全部免费,我就是想用这个技术为灾区人民做一点实事。”

2008年殷晓俊拍摄的北川震后现场全景图,原图在图形工作站上打开,可以清楚看到建筑物窗内的家具。

从那以后,殷晓俊扛着相机,带着便携式图形工作站,开始走向全国乃至世界各地,用地毯式的全景拍摄手段,真实记录下各个国家和地区当下的人文地理原貌。

“有时一张全景照片需要高达1千张照片才能完成。比如西藏的全景拍摄,一共去了四次,历经了失联、迷路、遇险,一路艰难。但回过头看看自己所记录下的一切,这些经历都是值得的。”他还自费主办了一个大型免费全景图片内容网站(www.720china.cn),希望“向人们传播具有时代意义和历史价值的一切”,并相信这是留给未来全人类的影像遗产。

如今,殷晓俊继续收集老照片和老物件,进行云南乃至中国文化的抢救工作。他通过自己的不懈努力,创立了一门完整的影像史学学科,这门新兴学科包括影像考古学、影像人类学等专业,在国内的几所大学已有开设,他也被北大、清华、中国传媒大学等邀请为客座教授。

殷晓俊希望,在不久的将来,能建立一个中国影像馆,把自己的全景照片、收藏的5万多张老照片,包括圆明园烧毁之前的珍贵照片等,全部奉献社会。

随时骑上摩托离开城市的殷晓俊。他的坐骑是本田“金翼”GL1500,购于1994年,是当时世界上排量和体积最大的摩托车,也是普京的最爱